Uso insostenible de energía, agua y suelo agrícola amenaza el desarrollo humano del país, según evidencia el informe del PEN.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXXI Informe del Estado de la Nación, y entre sus principales hallazgos se encuentra que el consumo energético continúa en aumento sin una transición efectiva hacia fuentes limpias, principalmente en transporte; el agua muestra señales de contaminación y vulnerabilidad operativa; y el suelo agrícola mantiene prácticas intensivas que deterioran el ambiente.

Estas dinámicas, sumadas a los efectos del cambio climático, incrementan los riesgos ambientales y sociales. Asimismo, amplían la vulnerabilidad del territorio nacional.

En esa línea, el informe subraya que uno de los principales retos en materia ambiental y de desarrollo humano de Costa Rica es la dependencia energética de los combustibles fósiles debido a su alto costo, sus emisiones contaminantes y su vulnerabilidad ante crisis geopolíticas o económicas.

Dicha dependencia se visualiza especialmente en el transporte, que en 2024 concentró el 61,1% del consumo total de energía. Aunque la generación eléctrica sigue siendo mayoritariamente renovable, el país no ha logrado una transición efectiva hacia fuentes limpias en los sectores de transporte e industria. Ese mismo año, el consumo total de energía secundaria (las gasolinas, la electricidad y el gas licuado, por ejemplo), alcanzó 170.297 terajulios, un 60,4% más que en 2005.

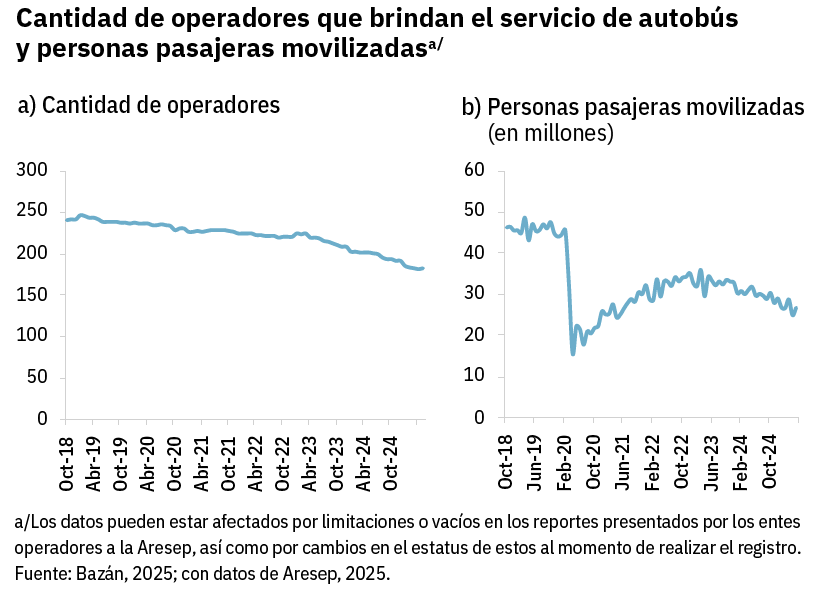

En este contexto, el transporte público muestra señales de retroceso. Según el informe, entre octubre de 2018 y mayo de 2025 la cantidad de operadores de autobús se redujo un 24,2% y el número de personas pasajeras movilizadas disminuyó un 42,2%.

Con respecto al tren, en el 2024 se movilizaron 3.689.747 personas, "una proporción muy pequeña de la demanda potencial si se estimulara la renuncia al uso del vehículo particular", resalta el informe.

Mientras el transporte público muestra señales de retroceso, se registra un aumento en el parque automotor. Para 2024 existían aproximadamente 1.222.628 vehículos particulares y 631.431 motocicletas, es decir, 2,3 y 5,6 veces más que las reportadas en 2004. El PEN proyecta que esta tendencia continuará en los próximos cinco años. En síntesis, esta expansión, junto con la baja participación del transporte colectivo, se traduce en mayores emisiones. En el 2024 se contabilizaron 9.635 gigagramos de dióxido de carbono equivalentes (Gg de CO2e), un 20,8% y un 5,4% más que en el 2016 y el 2023, respectivamente. El sector transporte aportó un 77,6% de esas emisiones.

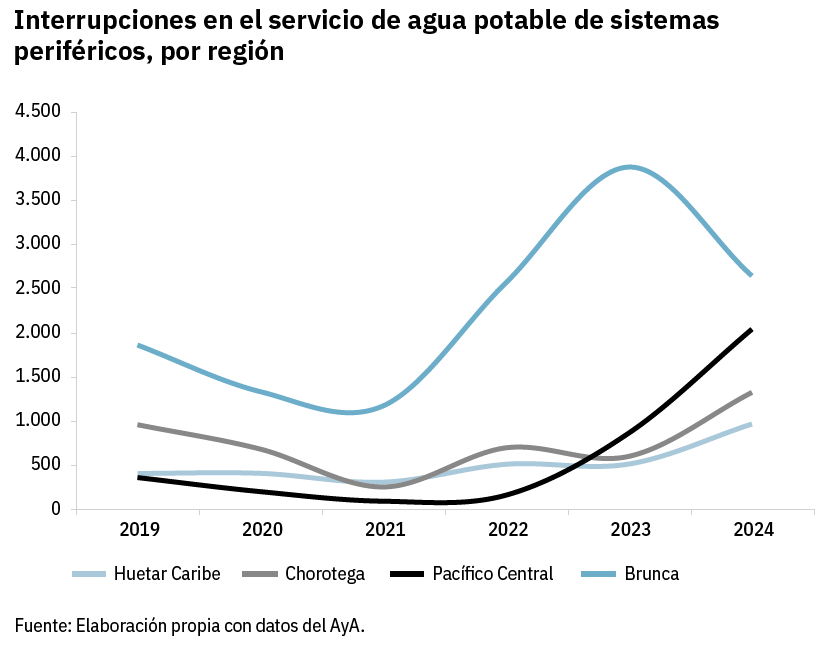

El agua también enfrenta tensiones crecientes. Aunque la cobertura de acceso al recurso se mantiene alta, persisten problemas de continuidad y déficit en varios sistemas. De acuerdo con el PEN, en 2024 se contabilizaron 6973 interrupciones en el servicio de agua potable en sistemas de acueductos fuera de la Gran Área Metropolitana, un 11,1% más que el año anterior, concentradas en las regiones Brunca y Pacífico Central.

Adicionalmente, existen asimetrías en la capacidad hídrica de los sistemas de abastecimiento poblacional. De los 31 subsistemas interconectados de la Gran Área Metropolitana, 21 presentan condiciones de déficit o de crecimiento máximo. Los casos más severos corresponden a Tres Ríos, Puente de Mulas y Los Sitios, todos con déficits superiores a los 100 litros por segundo. Este escenario se replica fuera de la GAM, donde el 30% de los sistemas presenta condiciones hídricas limitadas, según el informe.

Por otro lado, el suelo agrícola muestra signos de agotamiento y cambio. El documento revela que la agricultura orgánica representa solo el 2,8 % del área cultivada y ha retrocedido frente al 2020, mientras la expansión de monocultivos y otras prácticas aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.

La investigadora del PEN, Karen Chacón Araya, detalló:

El desarrollo humano depende de cómo usamos los recursos que sostienen la vida diaria: la energía, el agua y el suelo. Cuando el país sobrepasa esos límites ecológicos, el impacto termina reflejándose en la salud, la seguridad y la economía”.

¿Qué está ocurriendo con el cambio climático?

Según el informe del PEN, el deterioro ambiental se combina ahora con los efectos de la variabilidad y el cambio climático, que multiplican los impactos sobre los ecosistemas y las comunidades. A modo de ejemplo, los desastres asociados a lluvias extremas, inundaciones, deslizamientos y sequías se han vuelto más frecuentes y afectan un espectro más amplio de territorios.

El PEN señala que en 2024 se registró la segunda cifra más alta de desastres en tres décadas: 1.619 eventos, de los cuales 98,8% se relacionaron con amenazas hidrometeorológicas. Sobresale la región Brunca que concentró el 41,1% de los eventos de este tipo.

En ese sentido, el análisis territorial que realizó el PEN evidencia que la mayoría de los cantones con alta frecuencia de desastres en 2024 presentan los niveles más bajos de desarrollo humano. No obstante, también resultaron afectados varios municipios con índices medios y altos, especialmente en el Valle Central. Para el equipo investigador, esto confirma que los impactos no dependen solo de la condición socioeconómica, sino de la forma en que se gestionan los recursos y se planifica el territorio.

La investigadora Chacón Araya añadió:

El cambio climático está mostrando que la vulnerabilidad es transversal [...] Sin planificación territorial y gestión ambiental integradas, cualquier avance social puede revertirse ante un solo evento extremo”.

Por último, el informe concluye que integrar la sostenibilidad ambiental al desarrollo humano demanda, entre otras cosas, financiamiento estable y coherencia entre la planificación climática y la asignación presupuestaria. Y destaca que aunque Costa Rica cuenta con marcos estratégicos sólidos, como el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 y el Plan Nacional de Adaptación 2022-2026, estos aún no se reflejan plenamente en la gestión del gasto público, lo que limita la capacidad del país para enfrentar los impactos del cambio climático.

Lea las notas sobre el XXXI Informe del Estado de la Nación:

- Costa Rica transita por una época de retrocesos en su desarrollo humano sostenible.

- Brecha entre lo que se produce y lo que efectivamente se queda en el país se ha ampliado.

- La reducción de la pobreza no se explica por el crecimiento económico ni por la creación de empleo formal.

- Mujeres con hijos enfrentan más obstáculos para insertarse, mantenerse y progresar laboralmente.

- El costo de vida sigue presionando a los hogares más vulnerables.

- El 62% de la producción se ubica en los 38 cantones con mayores tasas de homicidios.

- Costa Rica atraviesa cambio estructural regresivo en las prioridades de su política social.

- Costa Rica experimenta un envejecimiento acelerado.

- Decisiones gubernamentales erosionan la gestión ambiental y debilitan el criterio técnico.

- Expansión inmobiliaria sin planificación está creando territorios insostenibles.

- Caso de Gandoca-Manzanillo ilustra los límites del modelo de conservación.

- Estudio internacional posiciona a Chaves entre los mandatarios más populistas de América Latina.

- Ejecutivo patrocina movimiento político para competir en las elecciones nacionales.

- Washington ha incrementado su influencia directa en materias sensibles para el país.