Cambiar de cultivo es sencillo. Lo difícil es construir el país donde sembrarlo tenga sentido.

La jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, dijo recientemente que los arroceros podrían mejorar su situación económica si en lugar de sembrar arroz sembraran cannabis:

Óigame, si cultivaran cannabis tendrían una muuuucho mejor posición económica que cultivando arroz, se lo garantizo.”

Cuando el periodista le preguntó si el Ministerio de Agricultura tenía la capacidad para acompañar a agricultores mayores en ese proceso, respondió: “Absolutamente, ¿por qué no?”.

Las frases generaron diversas reacciones y eco inmediato. Es fácil entender por qué: proponen una respuesta sencilla a una crisis compleja: el arroz dejó de ser rentable en gran parte del país, los costos suben, las reglas del juego cambian y muchos productores están al borde de la quiebra. Sobra decir, la famosa Ruta del Arroz flaco favor le hizo al sector de los pequeños productores, que no han dejado de protestar desde entonces, exigiendo la aprobación del FONARROZ y acudiendo a los tribunales.

A ver... aunque las formas de la legisladora no suelen ser las más amables lo cierto es que el problema de fondo no es tanto que cuestione la viabilidad económica del arroz —ese debate existe desde hace años— sino el salto retórico que viene después: la idea de que basta con cambiar de cultivo para cambiar de realidad.

Históricamente, en Costa Rica hemos recurrido mucho a este argumento: “si no da plata, siembren otra cosa”. Piña orgánica, aguacate, bambú, cacao fino, trucha, berries… y ahora cannabis. Es un estribillo cómodo porque traslada la responsabilidad del modelo productivo al productor. Si el mercado no funciona, problema del agricultor: busque otro. Pero transformar una economía agrícola no es solo cambiar de semilla; es transformar mercado, infraestructura, financiamiento, logística, regulación y capacidades técnicas del Estado. Es política pública, no horticultura comparada.

Ahora, la pregunta de fondo es legítima y vale la pena desarrollarla sin caricaturas: ¿puede un agricultor tradicional reconvertirse al cannabis medicinal o industrial? ¿Y el Estado realmente puede acompañar esa transición?

1. Viabilidad técnica: el cannabis no es un cultivo agrícola tradicional

En términos productivos, el cannabis medicinal no funciona como un cultivo extensivo tipo arroz, frijol o caña. Se produce en ambientes controlados, con trazabilidad, genética certificada, control microbiológico y protocolos de seguridad; y el producto final ingresa a una cadena regulada de uso médico que requiere laboratorios autorizados y registro sanitario. Eso significa que no basta con tierra y riego: se requiere un presupuesto y una infraestructura que la mayoría de pequeños y medianos agricultores no tiene.

Con el cáñamo, el panorama tampoco es simple.

Por un lado, la puerta de entrada al cultivo agrícola es menos onerosa y la tramitología es más simple que cuando el destino es medicinal. Por otro, la oportunidad internacional hoy está en fibras, bioplásticos, materiales de construcción y manufactura avanzada. Eso implica cadenas industriales consolidadas, no monocultivo rural esperando comprador.

Y si el destino es CBD, aunque el cultivo sea agrícola, el producto final (CBD en cápsulas, aceites, sprays, etc.) se regula como medicamento, con registro sanitario, normas de laboratorio y venta en farmacias... con todo lo que ello implica.

¿Resumen ejecutivo? Sí: Costa Rica, aunque llega muy tarde a la fiesta, puede producir cannabis, pero en la práctica no es una alternativa inmediata ni particularmente accesible para agricultores al borde de la bancarrota.

2. Regulación: la industria nunca despegó porque el Estado la diseñó como farmacéutica, no agrícola

La Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para uso alimentario e industrial (2022) pretendía habilitar producción agrícola, procesamiento y exportación. Sin embargo, el reglamento del Ministerio de Salud convirtió el cannabis medicinal en medicamento a efectos regulatorios. Eso disparó requisitos prácticamente imposibles para agricultores tradicionales: fases clínicas, registro sanitario, venta exclusiva en farmacias y costos millonarios.

El resultado es conocido por el propio sector: la industria no terminó de arrancar. Donde se esperaban cientos de licencias, hubo menos de una decena de solicitudes. Donde se esperaba inversión extranjera, muchos perdieron interés.

La primera licencia otorgada —Azul Wellness, en 2023— se enfocó en exportación desde un invernadero tecnificado en Guanacaste. Buen hito, sí, pero me dirán ustedes si es un modelo replicable para productores agrícolas tradicionales.

Incluso quienes ya lograron licencias, invirtieron en infraestructura y sembraron, se topan con un muro regulatorio engorroso que acompaña la cadena completa: procesamiento, registro sanitario, acceso a laboratorios, permisos de venta, destinos comerciales claros. No cualquiera se baila ese trompo.

Aun quienes ya tienen licencia, invirtieron capital, cumplieron con esos requisitos y lograron producir se encuentran con obstáculos estructurales: deben vender exclusivamente a laboratorios, no pueden comercializar directamente al consumidor, solo existen dos posibles compradores en el país y ninguno está obligado a adquirir la materia prima. Si el laboratorio no compra, la cosecha se pierde.

Así las cosas en la práctica Costa Rica no tiene una cadena de valor funcional: tiene licencias, no industria. Las cosechas están naciendo antes de que existan laboratorios, compradores, infraestructura, certificaciones o mercados claros. Como quien dice: el Estado abrió la puerta legal sin habilitar el camino productivo.

3. “El MAG puede asesorarlos”: el discurso vs la institución

Doña Pilar afirmó que los agricultores pueden acudir al MAG para recibir acompañamiento y asesoría. A pesar de que en efecto la ley así lo exige la evidencia disponible la contradice: el MAG gestiona licencias, pero no ofrece guía técnica hacia modelos productivos, ni tiene programas de reconversión, ni puede garantizar mercados.

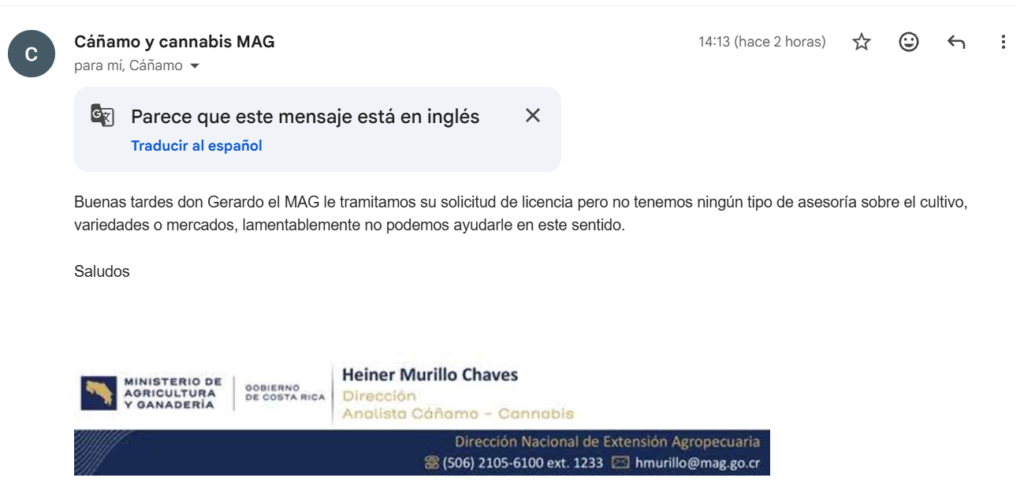

Un ciudadano escribió al ministerio solicitando asesoría tras escuchar las declaraciones de la diputada. La respuesta fue clara: trámites sí, acompañamiento no. No existe protocolo para reconvertir agricultores de arroz en productores de cannabis medicinal. Ni infraestructura pública, ni paquetes tecnológicos, ni especialistas asignados a esa ruta. Nada.

Somos una ventanilla para pegar timbres, no una agencia de desarrollo productivo.

4. El punto no es cannabis vs arroz: es seriedad vs eslogan

Costa Rica sí ha reconvertido exitosamente sectores productivos en el pasado, pero nunca desde una frase televisiva. Lo hizo cuando hubo visión estratégica, inversión institucional y mercados claros. No porque alguien decretara que la plata está en otro cultivo.

Hoy el sector arrocero enfrenta un problema real, estructural y ciertamente acumulado. Pero la solución no es decirles que sembrar cannabis es más rentable. Es abrir una discusión seria sobre qué tipo de país productor queremos ser, qué cadenas pueden sostenerse y qué rol tiene el Estado para acompañar transiciones que no pueden recaer en individuos aislados.

No se trata de defender al arroz ni de satanizar al cannabis. Se trata de entender que una economía agrícola no cambia por decreto, ni por metáfora, ni por voluntad individual.

Entonces...

Claro que podemos discutir si los arroceros deberían dejar de sembrar arroz. Lo que no podemos hacer es fingir que la salida es tan simple como elegir otro cultivo porque está de moda. La agricultura no es un menú; es una estructura. Y esa estructura depende de regulación, financiamiento, mercados, equipo, ciencia, logística y sí, un Estado eficiente.

El fondo no es si cultivamos arroz, cannabis o trigo. El fondo es si la política pública está dispuesta a hacer algo más que ofrecer soluciones mágicas sin sustento, burlarse de los arroceros (“¡aquí estamos nosotros para defenderlos!”) y cuestionar las herramientas de trabajo de los agricultores.

Tengámoslo claro: no se transforma una economía agrícola moviendo semillas, sino moviendo estrategias: reglas claras, mercados reales, ciencia aplicada y acompañamiento técnico con norte preciso. Sin eso, cualquier “siembren X” es solo una consigna vacía para salir del paso. Nada más.