Nuestra realidad social, política, económica y ambiental se encuentra relacionada con la profunda crisis educativa que atraviesa el país. No obstante, según una reciente encuesta del CIEP (abril, 2025) solamente el 2% de las personas encuestadas consideraron que la educación es el principal problema del país.

En el año 2011, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional del artículo 78 para designar anualmente el 8% del PIB a la educación. Sin embargo, nunca hemos alcanzado nunca esa meta, por el contrario, en los últimos años, el porcentaje asignado viene decreciendo; luego de haber alcanzado el 7.4% en el 2017, el porcentaje asignado en el 2025 fue de apenas el 5%.

Costa Rica empezó a participar en las Pruebas Pisa de la OCDE para estudiantes de 15 años de edad desde el año 2009, desde entonces el desempeño nacional de quienes participan de esas pruebas viene decreciendo.

El Décimo Informe Estado de la Educación (2025) lanzado recientemente reitera lo que ya han señalado ediciones anteriores, la amarga realidad es que “el país gradúa estudiantes en secundaria que apenas muestran niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático propios de tercer o cuarto grado de escuela”. Desafortunadamente, este tipo de indicador no es nuevo, los informes anteriores ya encendían alarmas que siguen siendo postergadas, pese a ser impostergables.

Hasta ahora hemos apenas identificado tres variables de la severa crisis educativa; a saber: reducción presupuestaria, rezago en capacidades básicas y retroceso en las pruebas Pisa. El Informe detalla que, en las Pruebas PISA de 2022, en la categoría de rendimiento bajo, los estudiantes costarricenses superaron hasta en un 21% a sus pares de la OCDE (47.1% vs 26.3%), mientras que el 42% de sus pares de la OCDE obtuvieron el nivel medio en contraparte con el 22% de los costarricenses; y solamente el 0.8% de los nacionales alcanzaron el nivel avanzado en contraste con el 7.2% de la OCDE (p. 189).

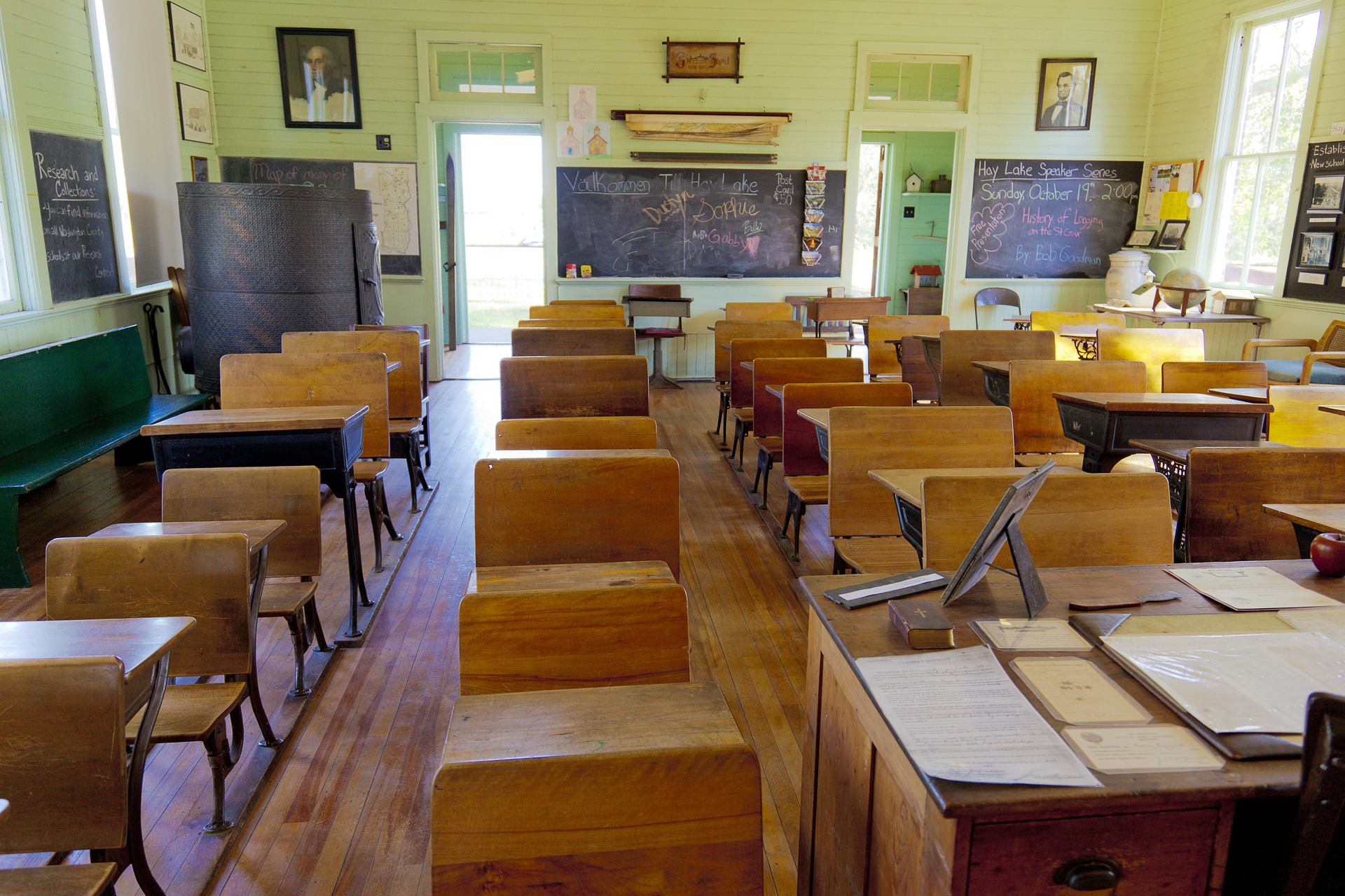

Estos indicadores no bastan para dimensionar la gravedad de nuestra emergencia educativa. Otras variables como la infraestructura educativa, la reducción en la cantidad de becas Avancemos durante el período 2022-2025, la brecha digital y la deficiente priorización de estrategias educativas son parte de los motivos que deben ser observados; por ejemplo, solo el 11% de los docentes entrevistados afirmó recurrir a la lectura en voz alta como parte de las estrategias educativas en clases.

Los problemas de primaria y secundaria son arrastrados a las universidades públicas y privadas y es ahí donde saldrán los futuros profesionales.

La violencia

El Informe no abarca otras variables que tienen incidencia en la deserción escolar y el rendimiento académico, por ejemplo, el impacto que la violencia social en las zonas conflictivas y las balaceras pueden tienen en la comunidad educativa. Desafortunadamente, ya las balaceras han llegado a las propias aceras frente a los centros educativos.

El fenómeno de la violencia tampoco fue abordado en las ediciones de 2023 y 2021. No obstante, el Informe de 2019 abordó al menos de forma descriptiva esta realidad. En aquella edición se indicó “A pesar de la importancia que tiene el fenómeno de la violencia criminal en el país, el análisis acerca de sus efectos sobre el rendimiento en niños y adolescentes en edad escolar es escaso” (p.131).

Ya desde aquel momento se planteaba el grave impacto de la violencia en la educación al indicarse:

Por último, se destaca una serie de resultados alarmantes sobre la relación entre rendimiento estudiantil y violencia, especialmente en zonas afectadas por la delincuencia y la pobreza, un tema que requiere especial atención del MEP, por el impacto negativo que genera en la probabilidad de que los niños de esas áreas alcancen las competencias necesarias para insertarse con éxito en la actual sociedad del conocimiento (p.82)”.

La violencia social, no es la única que puede incidir en el rendimiento académico, la concentración y la salud mental, debemos sumar la violencia entre pares en la propia escuela o colegio, es decir, el famoso “bullying” (presencial y digital), mientras que este guarda muchas veces relación con entornos familiares violentos.

El fenómeno de la violencia interinstitucional, familiar y social debe tenerse en cuenta a la hora de tomar medidas dirigidas a una gran reestructuración educativa, una gran revolución educativa si me permiten el exabrupto.

Atender y revertir estas situaciones, no es una tarea sencilla, por eso se requiere una “Ruta de la Educación” que no sea imaginaria. Lo primero, si me lo permiten que se puede hacer es fomentar la lectura desde nuestras casas, menos redes sociales (tampoco las satanizo) y más lectura activa, recreativa y constructiva.

Empezar desde la temprana infancia para reducir brechas

La CEPAL, UNESCO, UNICEF, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, han resaltado la relevancia de la estimulación temprana como herramienta de impacto social, lo cual no solo protege a la persona menor de edad en sus etapas tempranas de aprendizaje y contacto con el mundo, sino que también permite el desarrollo cognitivo, lingüístico y físico. De ahí, la relevancia de invertir en Programas de Desarrollo Infantil Temprano, sobre lo cual hay amplia literatura científica (The Lancet, 2024)

La Declaración de Tashkent y los Compromisos de Acción para Transformar la Atención y Educación es un buen inicio para quien tenga interés en una referencia sobre el tema.

Es por esto que la alimentación y los estímulos como la música, los sonidos, los colores, las figuras y el juego resultan relevantes para lograr cerrar brechas desde la infancia, puesto que esas prácticas tendrán incidencia en las posibilidades y resultados del futuro de esas personas. Tomar medidas en esa dirección, resulta todavía más importante en un país con una alta desigualdad.

Lograr resultados positivos implica, cuando menos, liderazgo y visión política, a todas luces, inexistente en el actual gobierno. Además, se requiere atender con seriedad el gran problema de la violencia familiar, el rezago en infraestructura y una visión más allá de los intereses electorales y/o partidarios. Salvo, que queramos seguirnos convirtiendo en la sociedad de “sálvese quien pueda”.