El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos busca medidas de aplicación obligatoria para reducir impacto.

Un desarrollo urbanístico acelerado, el aumento de la flotilla vehicular, la escasa vegetación, la abundancia de concreto y asfalto en algunas zonas del territorio nacional y la densidad poblacional, podrían incrementar la temperatura con consecuencias irreparables para la salud de la población y de la producción nacional.

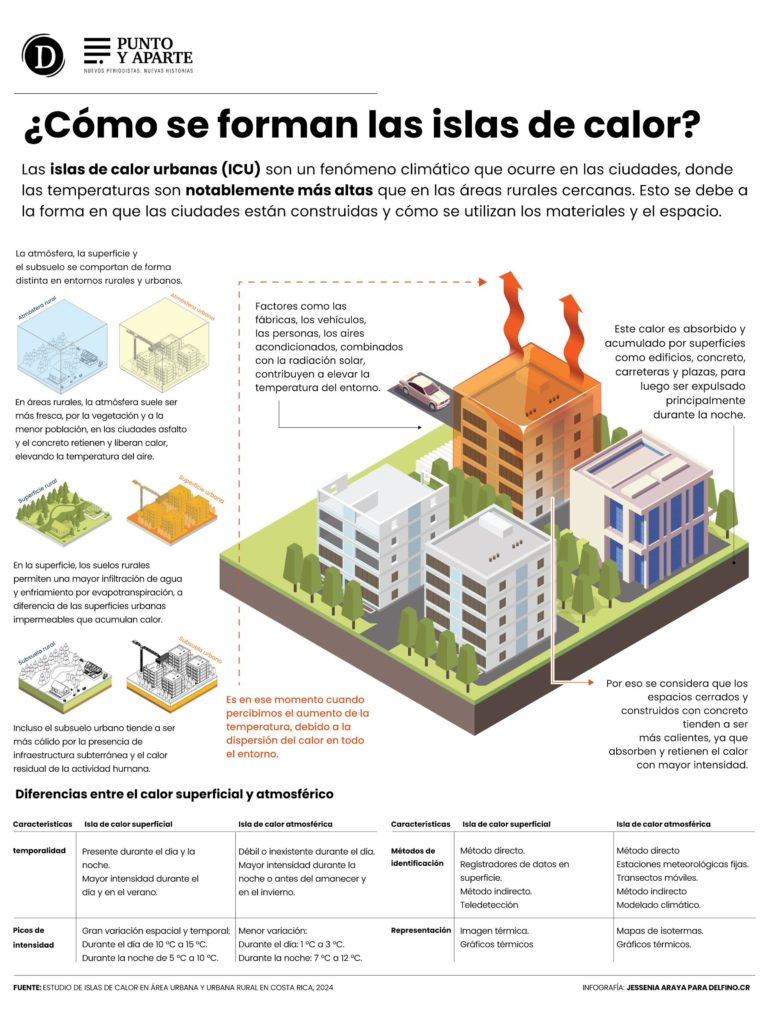

El fenómeno denominado “islas de calor urbana” clave para comprender por qué el calor se intensifica cada vez más en Costa Rica, sin que todavía exista un plan integral que aborde la situación y establezca estrategias para su respectiva mitigación.

Si bien el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), reconoció la existencia del fenómeno y existen planes aislados que pretenden detener la formación de islas de calor, falta mucho por hacer, pese a que a escala mundial y nacional existen informes sobre el impacto que podría generar.

Daniel Poleo, meteorólogo del IMN, afirmó que todavía no se identifican con exactitud dónde se concentran las islas de calor, no obstante, San José, Alajuela y Heredia muestran mayor incidencia.

Poleo define las islas de calor como zonas con temperaturas mayores que sus alrededores, debido a factores urbanísticos, industriales y de densidad poblacional.

De acuerdo con el ambientólogo Germán Portillo, los edificios, carreteras, aceras, asfalto y concreto, absorben y retienen el calor con mayor eficiencia en las zonas abiertas o naturales, lo que provoca que, posteriormente, liberen ese calor acumulado al entorno lo que intensifica la sensación térmica en espacios urbanos.

El calor residual emitido por vehículos, fábricas y sistemas de aire acondicionado, que liberan energía térmica al ambiente y refuerzan el efecto de las islas de calor. Además, se comprobó que el uso de colores oscuros, como el negro en edificaciones, techos, autopistas y fachadas, contribuye a la absorción del calor solar e intensifican las temperaturas en zonas urbanas.

En la actualidad, no existe un plan nacional obligatorio, ni normativas vigentes que incorporen el tema de islas de calor en la planificación territorial. Sin embargo, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), impulsa varias iniciativas técnicas y pilotos con el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y ONU-Hábitat en este tema.

El estudio “Incidencia del crecimiento urbanístico en el cambio climático: Caso de estudio Isla de Calor Urbana en la ciudad de Liberia, Guanacaste, Costa Rica”, realizado por la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), analizó la creación de una isla de calor producto de la expansión urbana generada durante las últimas dos décadas. El estudio mostró que en las periferias se obtuvo un promedio mensual de temperatura de 25,6° C, mientras que en el área de estudio, se registró un valor promedio de 30,4° C, claramente mayores que en la periferia.

Se comprobó que el cantón de Liberia experimentó un repunte en actividades como el turismo y el sector inmobiliario, el cual generó nuevas zonas residenciales y de comercio. Asimismo, la apertura de nueva red vial, el aeropuerto Daniel Oduber Quirós y de servicios hospitalarios y escolares propiciaron el crecimiento urbano.

Otro factor importante es la densidad poblacional producida tanto por la residencia permanente como de migraciones diarias que realizan las personas para desarrollar una actividad económica dentro de un área determinada.

Impacto

La investigación “Islas de calor, impactos y respuestas: El caso del cantón de Curridabat”, desarrollada por la Unidad de Modelado Ecosistémico del Programa de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), en conjunto con la Municipalidad de Curridabat, reveló un aumento en la mortalidad en los últimos años, vinculado al incremento de las temperaturas.

La población infantil es más propensa a sufrir enfermedades relacionadas con el calor, ya que sus cuerpos son menos capaces de soportar las altas temperaturas, llegando a sufrir constantes golpes de calor, agotamiento, calambres e irritación en la piel y a largo plazo, existe el riesgo de que desarrollen enfermedades más graves, como la enfermedad renal crónica.

El Dr. Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños, explicó que se pueden presentar cuadros de deshidratación, alteraciones en su estado de conciencia y, en casos extremos, puede presentarse una frecuencia cardíaca más acelerada y dificultad para respirar.

En el caso de las mujeres en estado de embarazo, la exposición constante a temperaturas elevadas puede tener consecuencias tales como: aborto espontáneo, bajo peso del niño al nacer, parto prematuro, aumento de la muerte neonatal, deshidratación e insuficiencia renal asociada, desnutrición, diarrea y enfermedades respiratorias.

La población adulta mayor también es vulnerable a las islas de calor por los cambios normales que sufren sus cuerpos producto del envejecimiento, por ejemplo, la pérdida de masa muscular y ósea, que provoca limitaciones en su movilidad.

El aumento de la temperatura también afecta la productividad laboral, ya que la exposición prolongada al calor genera estrés térmico en los trabajadores.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un futuro, se podrían perder cerca del 0,6% de horas laborales por esta misma causa, lo que significa alrededor de 2,9 millones de puestos de trabajo. América Central es la región que se ve más afectada por el estrés térmico debido a su cercanía con el área tropical.

En Costa Rica, los datos del OIT señalan una pérdida cercana al 0,1 % del total de horas laborales debido al calor extremo. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones este porcentaje podría aumentar hasta un 4,9 %, con afectación especial a sectores como la agricultura, la construcción, la industria y los servicios.

El incremento térmico también repercute en la agroindustria. Un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en colaboración con el Programa de Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) en América Latina y con apoyo del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), arrojó que algunos de los impactos más relevantes del calor, son las alteraciones en la precipitación, que modifican los periodos de cosecha y siembra y que propicia la propagación de plagas y enfermedades en los cultivos.

Más gasto de energía

Imágenes con fines ilustrativos, cortesía: Canal 1.

Imágenes con fines ilustrativos, cortesía: Canal 1.

Las altas temperaturas están relacionadas también con un mayor consumo de energía eléctrica, que, a su vez, se convierte en un mayor gasto de combustible. Por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en tiempos de sequía debe recurrir al tipo de combustible búnker para producir la energía que consumen los habitantes.

La quema de búnker para la producción eléctrica tiene consecuencias térmicas, principalmente, la generación de calor residual y la pérdida de energía en el proceso de conversión. Además, libera emisiones contaminantes que afectan la calidad del aire y propician la creación de islas de calor.

La combustión de combustibles fósiles está estrechamente vinculada al aumento de temperaturas en las ciudades. La quema de carbón, petróleo y gas libera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que atrapan el calor en la atmósfera. Este fenómeno no solo impulsa el calentamiento global, sino que también intensifica la formación de islas de calor, lo que agrava las condiciones térmicas en entornos urbanos.

Imágenes con fines ilustrativos, cortesía: Prensa Latina.

Imágenes con fines ilustrativos, cortesía: Prensa Latina.

El efecto de islas de calor genera transformaciones sin precedentes en la disponibilidad, calidad y distribución del agua a nivel global. Este fenómeno también causa la evaporación acelerada del agua de los cuerpos superficiales, tales como ríos, lagos y embalses.

Adicionalmente, el incremento en la temperatura puede promover el crecimiento excesivo de algas y bacterias nocivas, deteriorando la calidad del suministro. Además, puede llevar a la salinización, deteriorando su calidad y haciéndola menos apta para el consumo humano y la agricultura.

Estrategias de mitigación

A pesar de ser un concepto relativamente nuevo y poco conocido en el país, la Municipalidad de Curridabat fue una de las primeras instituciones en abordar su impacto.

En conjunto con el Catie evidenció los efectos de las islas de calor en este cantón josefino: identificó a los principales afectados, estableció vínculos con el cambio climático y destacó el papel crucial de la vegetación. Sus hallazgos permitieron al gobierno local adquirir conocimiento técnico sobre el fenómeno, lo que sirvió de base para decisiones estratégicas en materia ambiental.

Según Alicia Borja Rodríguez, exalcaldesa de este cantón, una de las primeras acciones que realizó el gobierno local fue trabajar en una propuesta de actualización de plan regulador orientado a establecer normas urbanísticas.

Paula Camacho Solís, vicealcaldesa de Curridabat, mencionó que trabajan por continuar el proceso de reforestación y arborización, con el objetivo de reducir las manchas grises y las zonas de alta densidad de infraestructura.

Parque El Prado, ubicado en el centro de Curridabat. Cortesía: Municipalidad de Curridabat.

Parque El Prado, ubicado en el centro de Curridabat. Cortesía: Municipalidad de Curridabat.

A su vez, se distribuyó a todos los viveros del cantón, un catálogo de plantas sugeridas por el municipio para utilizar en la restauración del paisaje urbano, la promoción de los servicios ecosistémicos y el amortiguamiento de los efectos climáticos, con el objetivo de promover la venta de especies nativas y endémicas de la zona.

Además, impulsaron el proyecto de Aceras Dulces, un protocolo para la siembra de vegetación en espacios peatonales conforme a la normativa de seguridad vigente. También se reactivó el Centro de Inteligencia Territorial en Biodiversidad, un espacio donde las plantas se cultivan desde su etapa inicial y se adaptan a condiciones extremas.

Fotografía cortesía de la Municipalidad de Curridabat.

Fotografía cortesía de la Municipalidad de Curridabat.

Una vez listas, se distribuyen por el cantón para mitigar focos de islas de calor con ejemplares más resistentes. Incluso, el gobierno local entrega plantas gratuitas a las personas para que siembren en sus espacios.

Fotografías cortesía de la Municipalidad de Curridabat.

Fotografías cortesía de la Municipalidad de Curridabat.

Código de Adaptación al Cambio Climático

En la actualidad se está trabajando en nuevas regulaciones orientadas a reducir el efecto de calor urbano a través de la construcción sostenible. Según el CFIA, “la experiencia muestra que dejar estas medidas como voluntarias resulta en una baja aplicación, por lo que se avanza hacia mecanismos obligatorios”.

Algunas de estas iniciativas son dos proyectos de ley, 24.489 de arborización en espacios urbanos y el 25.040 de construcción sostenible. Adicionalmente, el mencionado Código de Adaptación al Cambio Climático incorporará acciones de adaptación específicas para bajar las temperaturas en núcleos urbanos.

El marco regulatorio vigente está evolucionando: la Directriz 050-MINAE del 2019, ya obliga a las nuevas edificaciones públicas a tener techos reflectivos, ventilación natural y materiales de baja absorción térmica.

Paralelamente, iniciativas voluntarias como la certificación Bandera Azul Ecológica Categoría XV Construcción Sostenible/ BAECS del CFIA anticiparon estos cambios traduciendo principios de enfriamiento urbano en requisitos técnicos verificables (ej. porcentaje mínimo de suelo permeable, puntaje por siembra de árboles y techos verdes, alta reflectancia solar en cubiertas).

Otra forma de mitigar estos efectos consiste en reducir el uso de materiales de construcción que contribuyen al incremento de la temperatura, así como en evitar la urbanización total del territorio. Al respecto, Daniel Poleo señala lo siguiente.

Las islas de calor no son únicamente un fenómeno climático o térmico, sino la consecuencia directa de una planificación urbana y de desarrollo deficiente. Su mitigación exige un esfuerzo colectivo, pero también el respaldo normativo necesario para que las acciones no se limiten a solicitudes voluntarias, sino que se conviertan en políticas públicas.