Un mapeo realizado por CISAS, CETCAM e IMATKUMN documenta la situación socioeconómica, las condiciones de vida y las violencias que enfrentan.

Un estudio reciente realizado por el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) y la organización indígena Isin Mairin Kupia kumi Muskitia Nicaragua (IMATKUMN) evidencia las difíciles condiciones que enfrentan las mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica.

El mapeo incluyó 678 entrevistas y grupos focales con 36 participantes, recopilando información sobre situación socioeconómica, violencias y condiciones de vida.

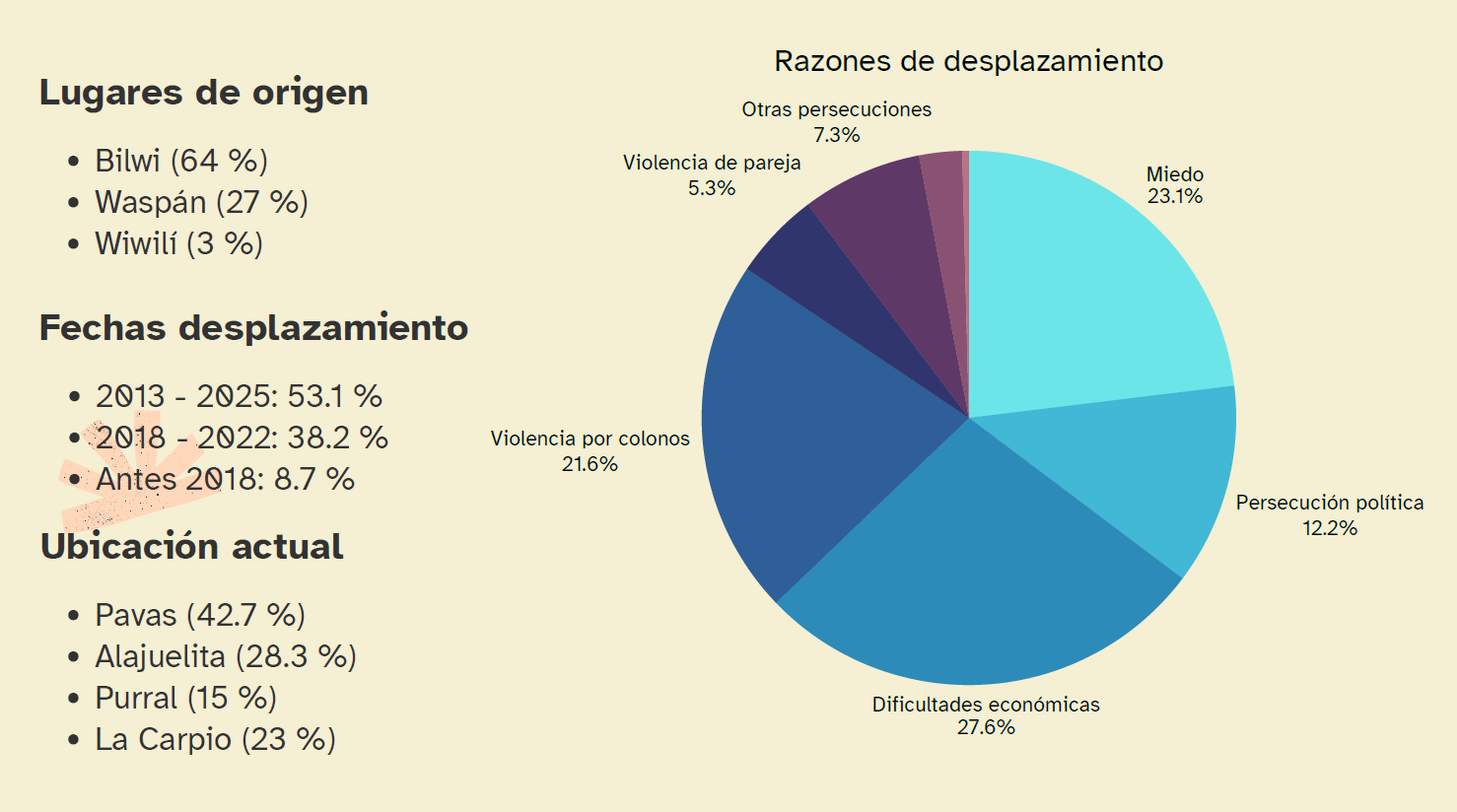

La mayoría de las mujeres desplazadas son miskitas, procedentes principalmente de Bilwi (64%) y Waspán (27%), en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. Sus motivos de salida incluyen miedo, violencia, persecución política, dificultades económicas, entre otros. Desde 2013, se ha registrado un flujo creciente hacia Costa Rica, concentrándose en lugares como Pavas (42.7%), Alajuelita (28.3%), La Carpio (23%) y Purral (15%), según especifica el mapeo.

En cuanto a su situación socioeconómica, casi la mitad vive en precarios sin acceso regular a servicios básicos, y la mayoría depende de trabajos informales o del ingreso de sus parejas.

El acceso a educación es limitado para ellas —el 91% no estudia actualmente—, aunque las personas menores edad que las acompañan logran incorporarse al sistema educativo costarricense. El acceso a salud también es restringido: el 70% no ha recibido atención en los últimos seis meses, y entre quienes sí, las principales dificultades fueron falta de recursos económicos (28%), idioma (23%) y documentación (20%).

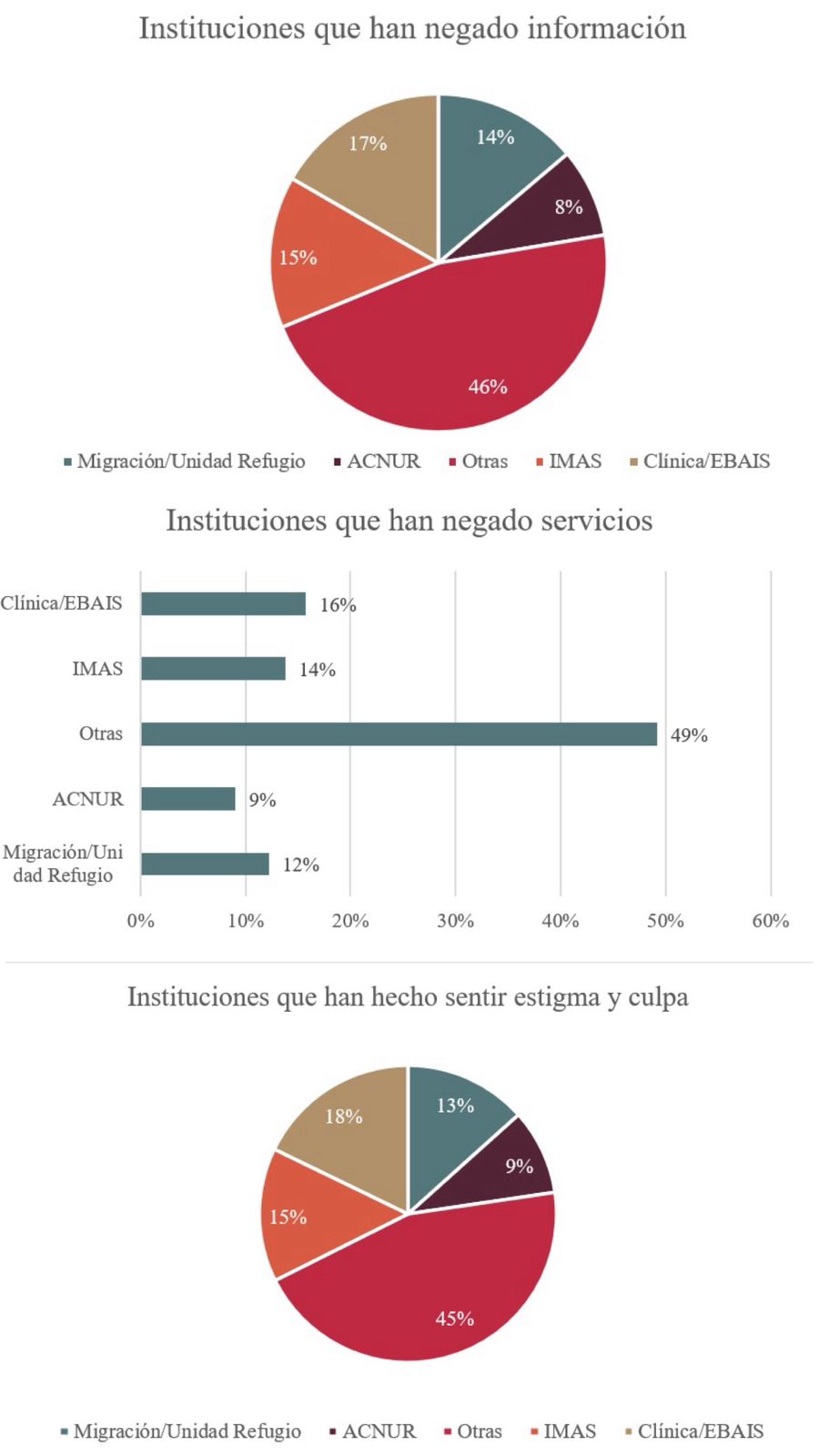

El estudio puntualiza además múltiples formas de violencia: verbal, económica, física y sexual, ejercidas principalmente por esposos, compañeros y familiares, así como violencia institucional ejercida por clínicas o Ebáis, IMAS, Migración y la Unidad de Refugio, y el ACNUR. El estudio detalla que las mujeres relatan sentirse estigmatizadas, discriminadas y culpabilizadas en el acceso a servicios y trámites por ser indígenas desplazadas.

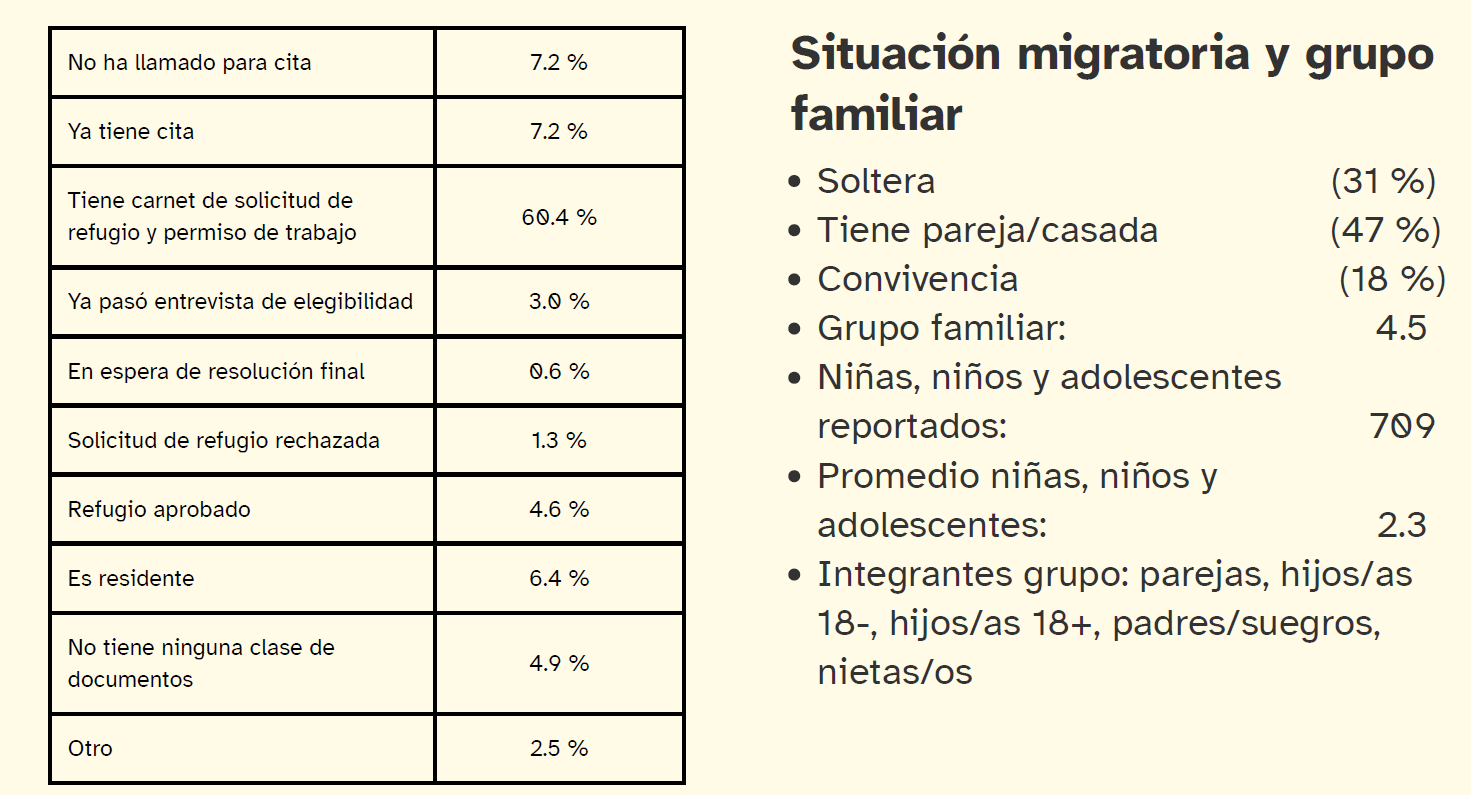

El mapeo recoge también el perfil familiar: las mujeres tienen un promedio de 4.56 personas en el hogar y 2.36 hijos, mientras que un tercio está soltera y más de la mitad vive con personas menores de edad a su cargo.

En cuanto a la regularización migratoria, más de la mitad cuenta con solicitud de refugio y permiso de trabajo; un grupo importante ya tiene refugio aprobado o residencia, mientras que un porcentaje menor no ha iniciado el trámite o le fue negado.

La directora de CISAS, Ana Quirós Víquez, subrayó:

Un elemento que nos parece importante señalar es la problemática con relación a la violencia que viven las mujeres miskitas desplazadas en Costa Rica. Hace falta darle más información a las mujeres sobre qué hacer en esos casos. Porque no saben cómo protegerse, no saben a quién acudir y cuando lo hacen, muchas veces no reciben una respuesta institucional adecuada. La otra problemática tiene que ver con la respuesta de las instituciones costarricenses a la situación y a las necesidades de la población miskita, en particular de las desplazadas a Costa Rica. Esto nos hace pensar que hasta ahora las instituciones han tenido una comprensión muy limitada de lo que significa ser indígena nicaragüense en Costa Rica".

En ese sentido, agregó: "Esto llama la atención en medio o en el contexto de que Costa Rica está elaborando una política de inclusión y de respeto a los pueblos indígenas. Entonces, creo que estos son elementos que nos deben hacer reflexionar y especialmente a las autoridades costarricenses, porque terminamos como país sometiendo a más violencia a esta población ya marginada y en situación precaria".

Descripción: Parte de los testimonios recopilados durante la elaboración del mapeo.

Descripción: Parte de los testimonios recopilados durante la elaboración del mapeo.

Recomendaciones planteadas por las propias mujeres

- Emprendimientos productivos: Promover autonomía económica mediante pequeños negocios sostenibles, con talleres de gestión, acceso a microcréditos y acompañamiento técnico (venta de alimentos, artesanías, costura, servicios de belleza, entre otros).

- Reconocimiento de estudios realizados en Nicaragua: Facilitar la inserción laboral a través del reconocimiento de títulos y competencias, incluso sin documentos apostillados, mediante pruebas de conocimiento o certificaciones alternativas.

- Cursos técnicos: Capacitación gratuita o subvencionada en áreas con alta demanda laboral, adaptada a necesidades culturales y lingüísticas.

- Acceso a información sobre derechos: Talleres y formación sobre derechos, procedimientos de regularización migratoria, acceso a educación y salud, entre otros.

- Sensibilización a instituciones públicas: Fortalecer diálogo con personas funcionarias, campañas de sensibilización y talleres para disminuir discriminación y estigmatización.

- Procesos de empoderamiento: Talleres sobre derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, prevención de violencia, y espacios de organización y acción colectiva.

El estudio busca visibilizar la situación de estas mujeres y orientar políticas públicas, programas de apoyo y acciones de incidencia que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y prevenir futuras violencias.