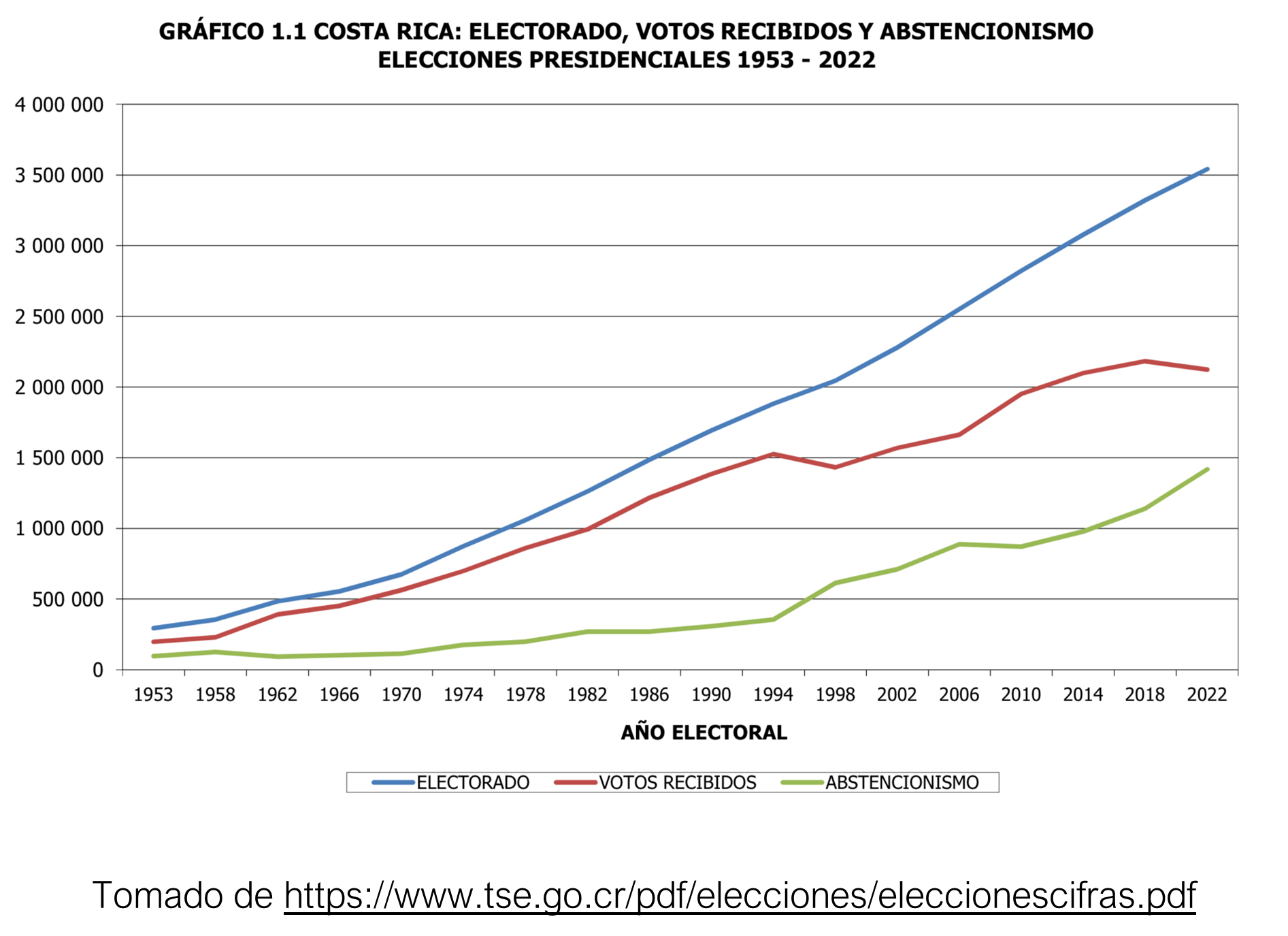

¿Caemos en cuenta de que ya pasamos tres cuartos de siglo desde la fundación de la segunda república? Sin embargo, las nuevas generaciones de costarricenses ya no tienen la memoria del 48 ni la fe ciega en las instituciones. Curiosamente, cuando se observan los datos de abstencionismo electoral a lo largo de los años, se puede apreciar como entre 1970 y 1994 este iba en aumento, pero a un ritmo menor y probablemente compensado porque la cantidad de votos recibidos seguía la misma tendencia de aumento que el electorado.

Otra lectura de esto indica que desde esas fechas ya se veía la tendencia de un abstencionismo creciente, mismo que los líderes del país de ese momento ignoraron, consciente o inconscientemente. El problema estalló en 1998. El padrón electoral seguía creciendo, pero el abstencionismo dio un salto estructural, ya anunciado décadas atrás. Desde entonces no bastaba con inscribir más votantes; se necesitaba ciudadanía con memoria histórica, civismo y pensamiento crítico. Pero esas herramientas no las teníamos. Y en lugar de afrontarlo, preferimos barrer la situación bajo la alfombra, sin reconocer lo que dejamos de hacer tras medio siglo de segunda república

Ahora bien, sin ánimos de extender esto más de la cuenta, vamos al punto:

Debemos de re-pensar el país que tenemos y algunas cosas tienen que cambiar porque los tiempos así lo demandan. Lo que hoy parece desencanto puede transformarse en una reserva de futuro. Si hablamos con seriedad, si legislamos con coherencia y si organizamos el país con lógica, el abstencionismo puede dejar de ser un síntoma de rechazo para convertirse en una oportunidad de renovación democrática. Tal vez esto es algo que a las personas candidatas a puestos de elección popular en 2026 les interese aprovechar con miras a un proyecto político de largo alcance.

Si aceptamos que el desencanto ciudadano no es fruto del azar, sino de décadas de incoherencia y falta de visión, entonces lo que corresponde es dejar de discutir en abstracto y comenzar a plantear cambios selectivos. Hablar de “tercera república” puede sonar grandilocuente, pero lo que en verdad necesitamos son reformas puntuales que devuelvan seriedad a la política y eficacia al Estado. No se trata de refundar desde cero, sino de corregir lo que hoy nos impide avanzar. Dígase, reordenar cómo se elige, cómo se gobierna y cómo se reparte el poder en Costa Rica.

¿Qué tal empezar por establecer requisitos un poco más altos para llegar a ser diputado o diputada de la República?

Hay que entender que un poder legislativo con requisitos mínimos se convierte en una especie de tómbola política: cualquiera puede entrar, pero no cualquiera tiene la formación, la visión o el oficio para tomar decisiones que afectan a millones de personas. No es que la política deba ser exclusiva para tecnócratas o académicos, pero sí hay un problema cuando se exige tan poco que la asamblea deja de ser un espacio de deliberación seria y se vuelve un reality show con votos.

¿Qué tal si replanteamos la organización de nuestro territorio?

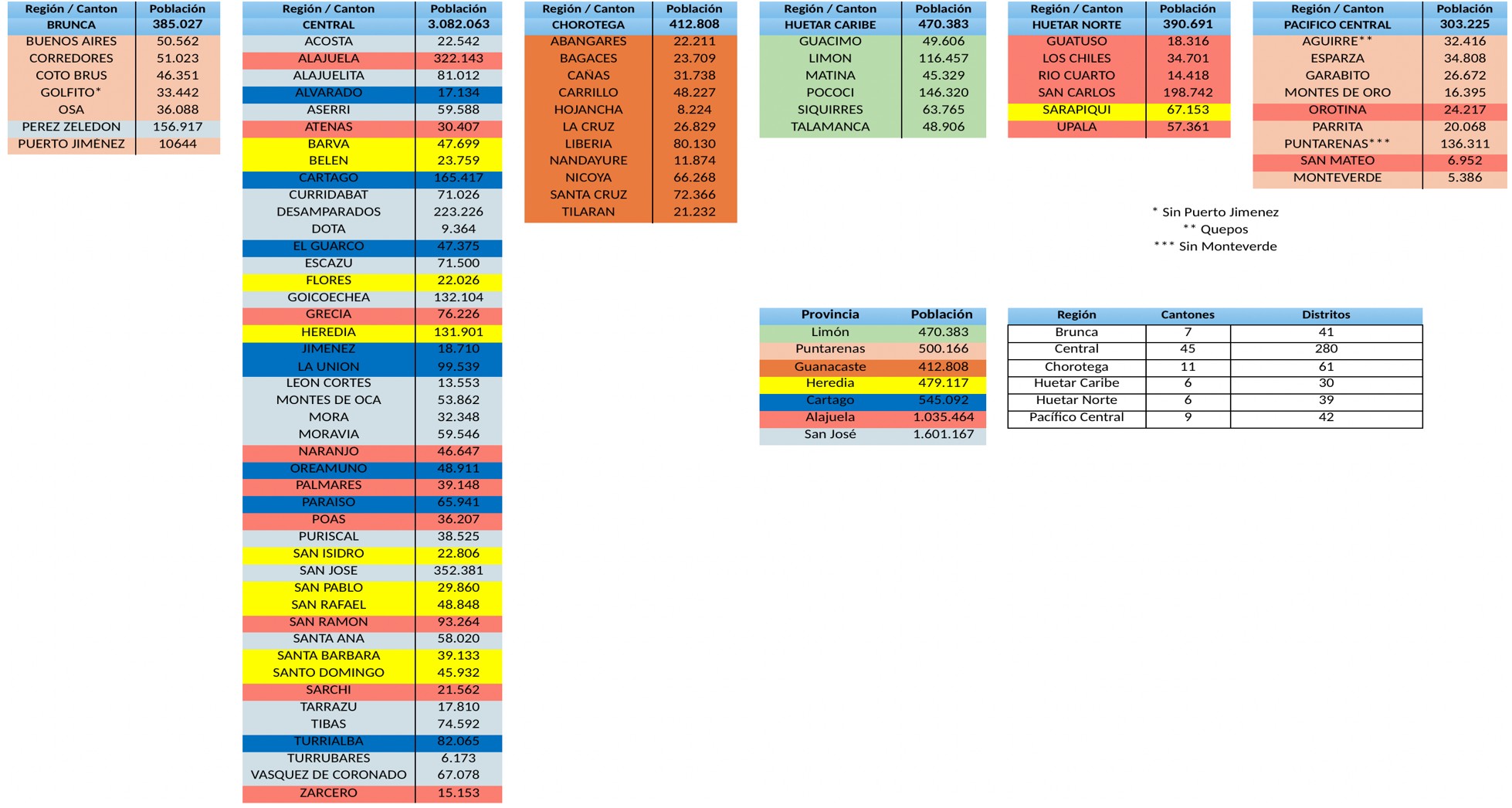

Costa Rica arrastra una incoherencia que frena su capacidad de ordenarse: por un lado, el país sigue dividido en 7 provincias que no tienen funciones reales más allá de lo simbólico y electoral; por otro, para orientar el desarrollo nacional el propio Estado se guía por 6 regiones de planificación distintas. Esta doble cartografía crea un divorcio entre identidad política y gestión técnica: se eligen diputados y se organizan partidos en un mapa obsoleto, mientras la acción del Estado se mueve en otro.

Si de verdad queremos pensar en el país con un horizonte de 50, 100 o 200 años, hay que tener el valor de actualizar el mapa político a la realidad: al reconocer las regiones de planificación como las nuevas unidades territoriales, la Asamblea Legislativa podría estructurarse con base en áreas que reflejen mejor población, economía y necesidades comunes. Eso significaría circunscripciones más coherentes, una representación menos fragmentada y la posibilidad de que la política nacional responda a regiones vivas, y no a provincias que solo existen en la cédula y el folclor.

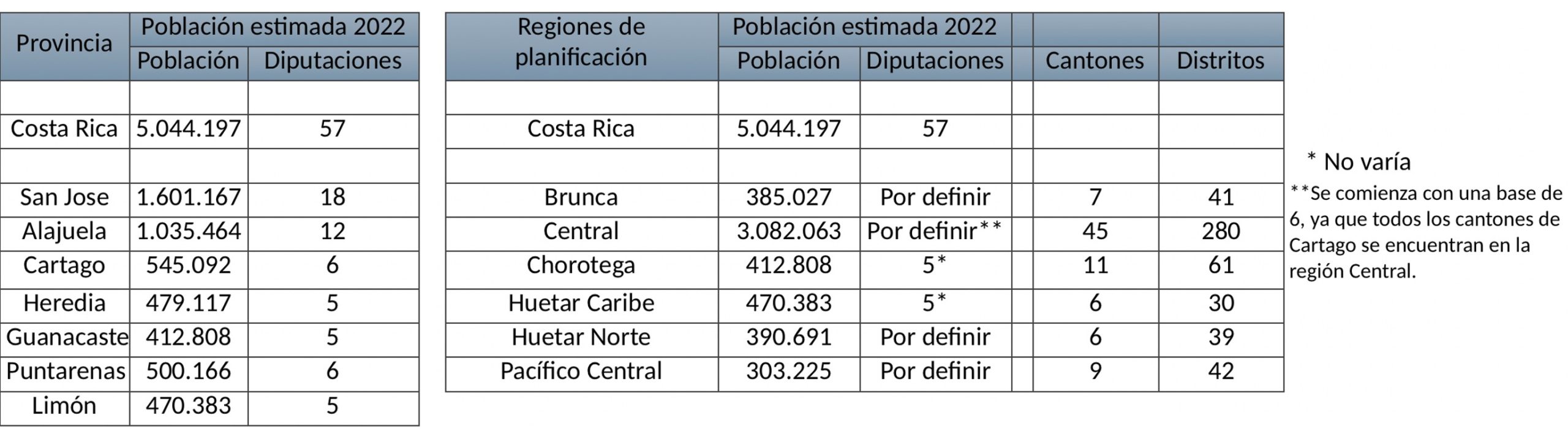

Cada región de planificación está compuesta por una serie de cantones que se toman de distintas provincias. Únicamente, Guanacaste y Limón mantienen su misma composición cuando se habla de regiones y provincias, por lo tanto mantienen la misma población y la distribución de diputaciones debe de mantenerse igual, según definido por el TSE. Podemos hacernos una idea con la ayuda de las siguientes tablas.

Con este panorama, en la siguiente imagen podemos observar a la izquierda la distribución de diputaciones actual, cómo fue definida por el TSE para las elecciones de Febrero 2026. A la derecha, tenemos una tabla con las posibilidades que se abren al realizar el cambio de provincias a regiones de planificación.

Cambiar provincias por regiones sería como empujar la primera ficha de dominó en una fila larguísima. Las implicaciones son profundas, pero los tiempos demandan ajustar la representación política al mapa real del país como un primer paso para reconciliar ciudadanía, instituciones y futuro. Y aunque alguien diga “a mí qué me importa lo que pase en 200 años, si hoy necesito comer”, lo inmediato y lo estructural no son enemigos; un Estado organizado responde mejor a las urgencias presentes y, al mismo tiempo, garantiza que las próximas generaciones vivan en una democracia viva y funcional, como la que otros construyeron para nosotros hace dos siglos.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.