El 28% de la población encuestada reconoció haber creído recientemente en información que resultó ser falsa.

El Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en alianza con Free Press Unlimited, People in Need y Punto y Aparte, presentó el informe Democracia en riesgo: percepciones, amenazas y respuestas ante la desinformación en Costa Rica, un estudio que analiza cómo circula la desinformación en el país y sus efectos en la convivencia democrática y los procesos políticos.

El documento se basa en una encuesta nacional telefónica, grupos focales con poblaciones afectadas y entrevistas con personas expertas y liderazgos públicos. La sección estadística fue elaborada por especialistas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR (CIEP).

Percepción ciudadana y brechas identificadas

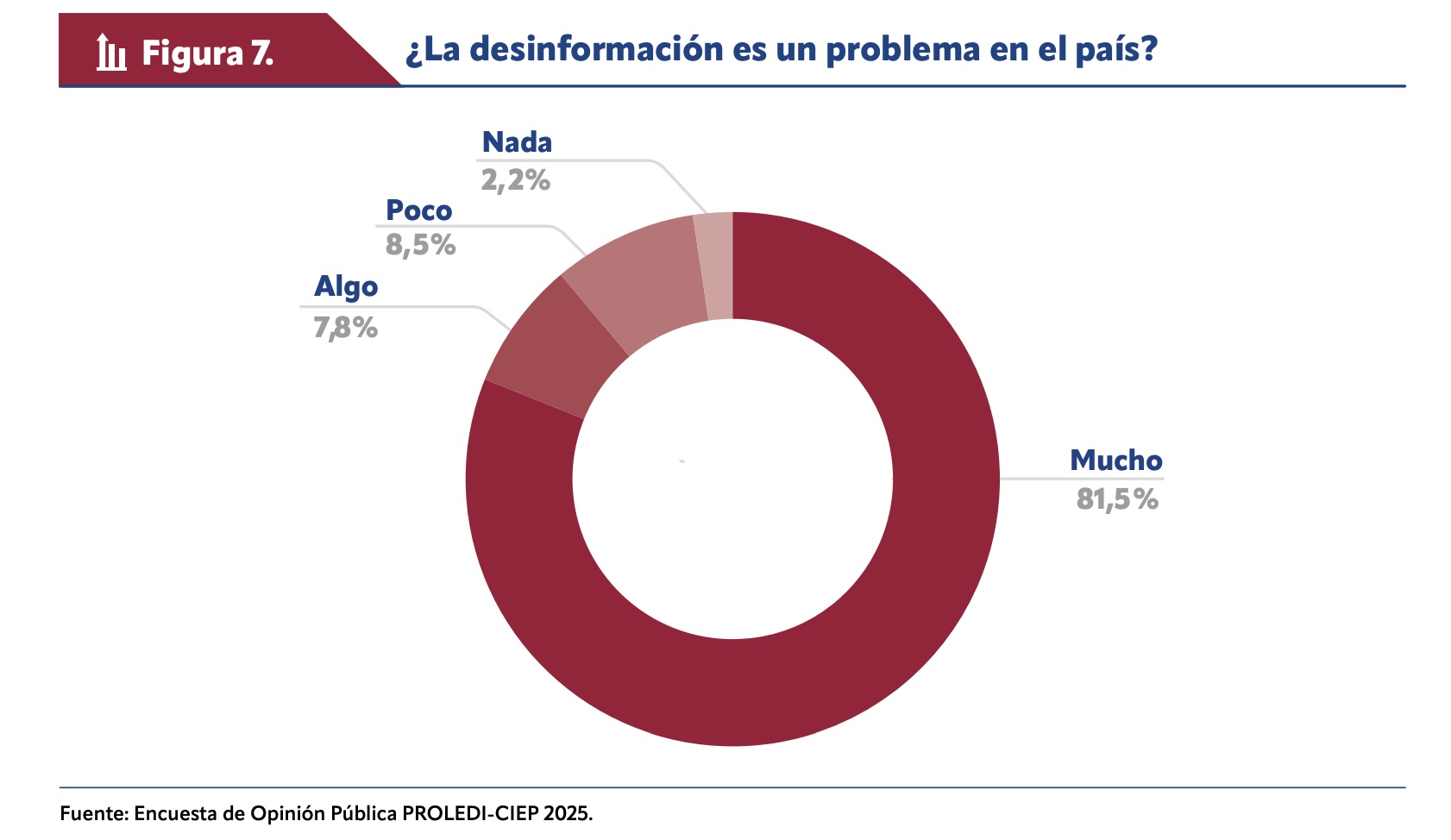

Según el informe, ocho de cada diez personas (81,5%) consideran que la desinformación es un problema grave, y una mayoría advierte que puede dañar la reputación de terceros, incentivar expresiones de odio, afectar procesos electorales y poner en riesgo la democracia costarricense.

Los datos muestran diferencias según nivel educativo, género y situación económica. Las personas con estudios universitarios presentan mayor probabilidad de reconocer el impacto negativo de la desinformación y de valorar la importancia de adquirir habilidades para detectarla.

El estudio señala también que los hombres se perciben 8 puntos porcentuales (p.p.) más capaces de identificar contenidos falsos que las mujeres. Además, quienes enfrentan mayores dificultades económicas confían 12 p.p. menos en su capacidad para distinguir entre información verdadera y engañosa.

El llamado “efecto de tercera persona” es otro de los hallazgos destacados: mientras tres de cada cuatro personas (73%) de quienes respondieron confían en su propia capacidad para identificar desinformación, solo una de cada tres (34%) confía en la capacidad de otras personas.

Por otro lado, el 28% de la población encuestada reconoció haber creído recientemente en información que resultó ser falsa, principalmente difundida a través de Facebook, WhatsApp y TikTok.

Impactos en poblaciones afectadas

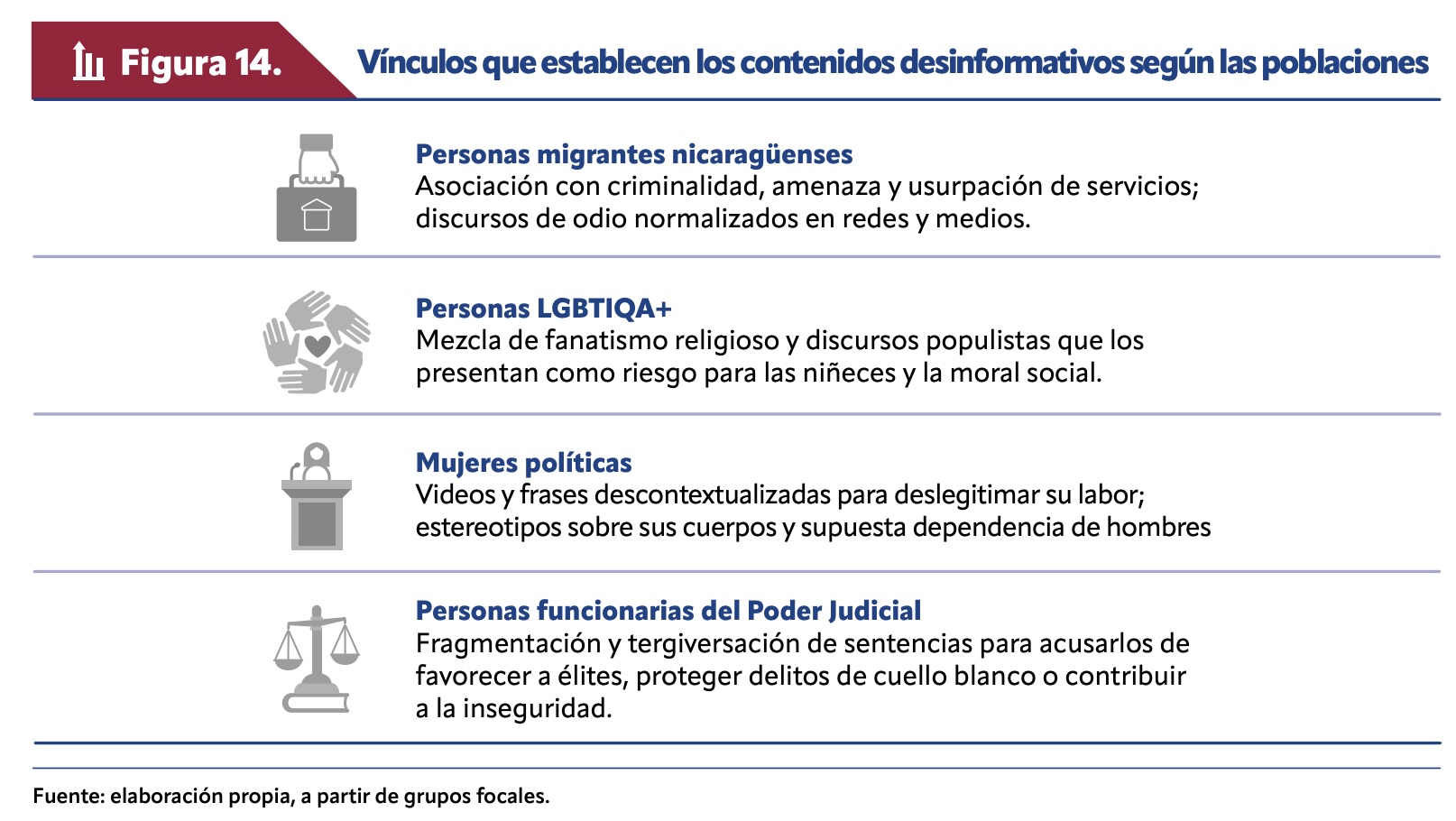

El informe también documenta impactos diferenciados en grupos que han sido blanco recurrente de campañas de desinformación, como mujeres políticas, personas migrantes, población LGBTIQA+ y funcionariado del Poder Judicial.

De acuerdo con los resultados, estas poblaciones reportan experiencias de estigmatización, hostigamiento y silenciamiento, así como temor a represalias tanto en entornos digitales como en espacios laborales y comunitarios.

De acuerdo con los resultados, estas poblaciones reportan experiencias de estigmatización, hostigamiento y silenciamiento, así como temor a represalias tanto en entornos digitales como en espacios laborales y comunitarios.

Elecciones 2026 y respuesta institucional

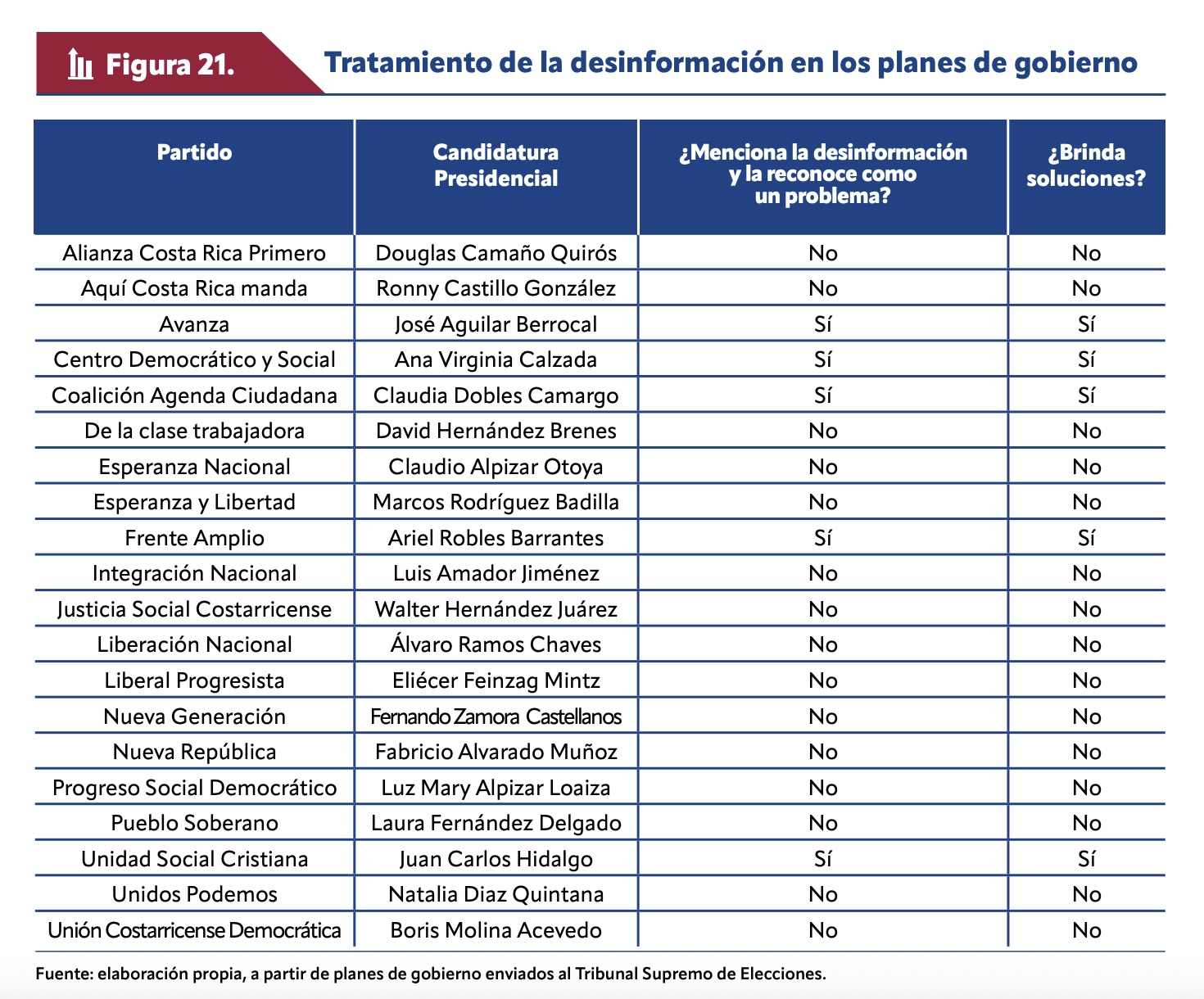

Una de las novedades del estudio es el análisis de los planes de gobierno inscritos para las elecciones de 2026. La revisión muestra que la mayoría de las agrupaciones políticas no reconocen explícitamente la desinformación como un riesgo para la democracia ni incluyen acciones concretas para abordarla. Solo 5 de las 20 candidaturas estudiadas proponen medidas en esta materia.

Ante este panorama, el informe recomienda fortalecer la alfabetización mediática e informacional en primaria y secundaria, avanzar hacia una regulación multinivel y coordinada de las plataformas tecnológicas, reforzar las capacidades del Tribunal Supremo de Elecciones para enfrentar la desinformación electoral y establecer espacios permanentes de coordinación interinstitucional.

Detalles metodológicos

La encuesta telefónica se aplicó a 1.001 personas mayores de 18 años entre el 25 y 29 de agosto, y el 23 y 26 de septiembre de 2025. El estudio presenta un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Los grupos focales se realizaron entre septiembre y octubre de 2025 con mujeres políticas, personas LGBTIQA+, personas migrantes y funcionariado del Poder Judicial. Las 13 entrevistas semiestructuradas se efectuaron entre septiembre y noviembre de 2025 e incluyeron a personas investigadoras, directoras de medios y liderazgos institucionales.