Salgan signos a la boca

de lo que el corazón arde,

que nadie, nadie creerá el incendio

si el humo no da señales.” — Sor Juana Inés de la Cruz

Hay ciertas cosas de la vida que se quedan para siempre, aunque pasen más de veinte años. Una historia, un recuerdo, un amor, una persona. Algunos momentos se congelan en el tiempo y se vuelven eternos, como un fantasma.

Pero, ¿qué es un fantasma?

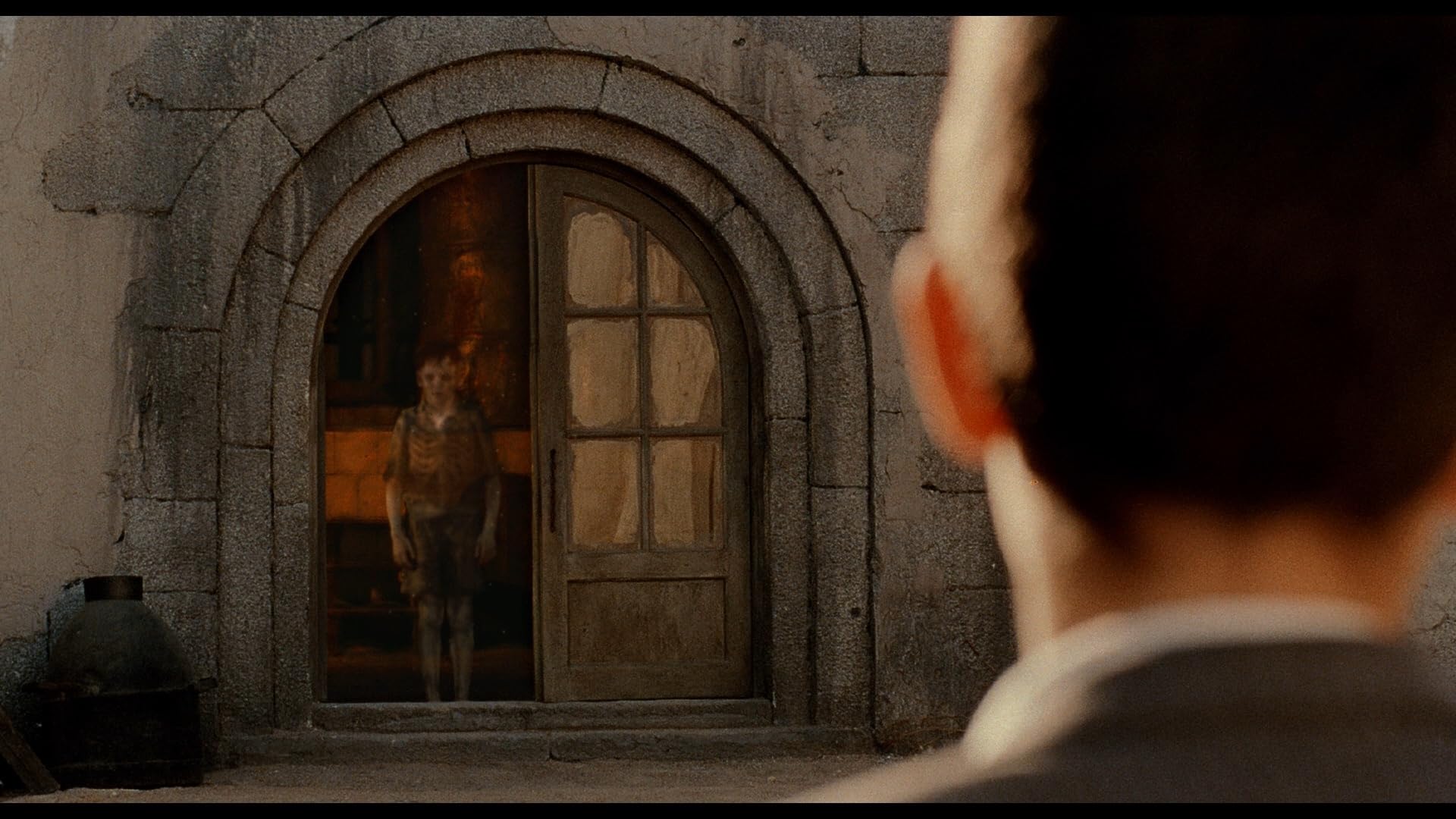

La mejor definición la dio Guillermo del Toro en El espinazo del diablo (2001):

¿Qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez; un instante de dolor, quizá; algo muerto que parece por momentos vivo aún; un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar.”

Del Toro es un auténtico crack: puede moverse entre géneros y estilos sin despeinarse. Puede incluso deleitarnos con tramas y personajes completamente acartonados —sí, estoy pensando en Pacific Rim— y aun así llenarlas de vida. Parece que todo lo que toca se vuelve oro, y El espinazo del diablo es uno de sus tesoros más grandes... Top 3 con El laberinto del fauno y Pinocho… o top 3 con La forma del agua y Nightmare Alley… o top 3 con… bueno, no importa, cualquiera de sus listas de oro debería incluirla.

Si algo distingue a Del Toro —además de su inquebrantable amor por los monstruos y lo oscuro— es su capacidad para convertir lo macabro en ternura. Porque, hay que decirlo, El espinazo del diablo no es solo una historia de fantasmas: es una historia de amores que se resisten a desaparecer. Sí, como fantasmas. Aceptémoslo, ¿qué otra cosa es un fantasma sino un amor que se quedó sin cuerpo?

En el orfanato donde transcurre la película, el miedo convive con la dulzura, y la guerra, con la necesidad de afecto. La bomba sin explotar en el patio es el corazón del lugar: un artefacto dormido que recuerda que el pasado nunca está del todo muerto (o que la muerte está viva en latencia, que no es lo mismo, pero es igual). Del Toro nos deja la bomba ahí, plantada, palpitante, como si nos dijera: “eso que parece superado todavía puede estallar”.

¡Y no es poco lo que estalla!

En ese paisaje árido y estático, los personajes aman desde donde pueden. El Dr. Casares, con su voz temblorosa y sus manos gastadas, ama desde la distancia, sin exigir nada. Es el tipo de amor que no necesita consumarse para ser absoluto. El niño Jaime ama desde la timidez de la infancia que empieza a transitar hacia la madurez; tampoco exige nada. Y Carmen, atrapada entre la culpa y la supervivencia, ama como se ama en la guerra: a escondidas, con miedo no solo a perder, sino también a entregar.

Mientras tanto, ahí está Jacinto, el traidor, residuo de un tiempo que no termina de marcharse; solo sabe destruir porque nunca se supo querido. Creció en ese mismo orfanato, entre esos mismos muros, pero su codicia por el oro es apenas un sustituto patético del recuerdo de sus padres. Aun estando pleno de vida, Jacinto también es un fantasma, alguien que no puede escapar, una fotografía borrosa.

Del Toro dedica la película a sus padres, y ahí está el golpe maestro para entender que su historia trasciende al fantasma y llega hasta el amor. Uno no le dedica una historia de espectros a mamá y papá, sino una carta de amor disfrazada de tragedia. Porque El espinazo del diablo nos habla de la muerte, pero también de lo que permanece después: el amor que se niega a marcharse, el cariño que sigue ahí, como una respiración leve detrás de la puerta, como un recuerdo de aquella noche de luna llena. Uno no hace una película de fantasmas para insertar canciones sobre “recordar los besos de tu boca” o poemas eróticos de Sor Juana Inés de la Cruz; no es simplemente una película de espectros si te la produce Pedro Almodóvar.

En el fondo, El espinazo del diablo es una elegía para todos los amores que no pudieron ser y se quedaron rondando. Cada personaje está encadenado a su propia forma de querer: algunos lo hacen en silencio, otros con rabia y otros desde el más allá. El verdadero horror no es la presencia de un fantasma en el orfanato, sino el dolor que produce la obstinación de buscar amor en medio de la orfandad de la vida.

El amor, incluso fracturado, tiene memoria. Se sigue apareciendo, una y otra vez, en las grietas del tiempo, en los objetos que guardamos, en los nombres que no olvidamos, en los árboles de corcho.

Tal vez eso somos nosotros, los fantasmas de los amores que no se apagan, sentimientos suspendidos en el tiempo. Eso somos.