Presidente atacó al tribunal por no poder derogar el decreto de moratoria a la explotación petrolera.

El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, atacó nuevamente a la Sala Constitucional, calificándola como uno de los "errores más graves que hemos cometido en nuestra historia", molesto por no poder derogar los decretos ejecutivos que establecieron moratorias a la exploración de petróleo en Costa Rica.

En su conferencia de prensa semanal desde Casa Presidencial, el ministro de Ambiente Franz Tattenbach anunció que contrario a la orden dada por el presidente la semana anterior de presentar un proyecto de ley para intervenir los sectores de la Ruta Nacional 32 donde se generan constantes derrumbes, dicha iniciativa no sería necesaria pues las obras podrán hacerse mediante una redefinición del derecho de vía de esa carretera, el cual no forma parte del Parque Nacional Braulio Carrillo.

"Nos pusimos a trabajar conjuntamente y a analizar el marco jurídico, y lo que se llama el derecho de vía no es parte del parque y se puede intervenir. Y el derecho de vía se redefine técnicamente con nuevas metodologías y se puede definir para que la intervención que se requiere para evitar los derrumbes, definidos técnicamente, son parte del derecho de vía y por lo tanto no es parque nacional y no hace falta una nueva ley", dijo el ministro.

Ante ello, Chaves auguró que esa decisión originará reclamos ante la Sala Constitucional, motivados por un supuesto "odio" a la provincia de Limón.

A usted le va a caer la Sala IV. Todo el mundo va a tratar de hacer algo, porque, por alguna razón, odian tanto a Limón que querían la Ruta 32 sin iluminación, sin internet y con derrumbes".

Tras un comentario del ministro sobre que sería "otro" recurso en su contra, sumado a los tantos que se han presentado durante su gestión, Chaves procedió a realizar un ataque directo al tribunal constitucional.

La Sala IV en Costa Rica, creación de Óscar Arias Sánchez en ¿1989, fue? con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, uno de los errores más graves que hemos cometido en nuestra historia, con ese diseño de una Sala Constitucional, y que hemos venido pagando con enorme retraso en lo económico, en lo social, en lo político y en lo ambiental".

Chaves calificó a los siete integrantes de la Sala como diputados de una Asamblea Nacional Constituyente "que hacen lo que les da la gana con la Constitución" y criticó a los presidentes de los gobiernos de Acción Ciudadana por haber firmado los decretos de moratoria a la exploración y explotación de petróleo, omitiendo a la expresidenta Laura Chinchilla Miranda que fue la primera en adoptar esa medida.

Vengo yo, lo trato de derogar porque decreto deroga decreto, y dicen: "No, porque, aunque la Constitución no lo diga, nosotros…", la mayoría de ellos —no todos, no todos son tan absurdos—, la mayoría de ellos dice: "vamos a crearnos un principio constitucional, porque nosotros así lo queremos, que se llama no regresión ambiental". Entonces, para los decretos, por más absurdos que sean, que aparenten mejorar la protección ambiental, otro gobierno no los puede derogar. Aunque para todo lo demás sí. "Porque nosotros decimos que eso es, a nuestro gusto, una regresión ambiental".

Según Chaves, tal accionar de la Sala constituyó una modificación en esencia de la Constitución, y afirmó que la ley que rige al tribunal ha tenido "consecuencias malignas" para el país.

Aunque el presidente afirmó que él intentó derogar esos decretos, en el Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ) de la Procuraduría General de la República no consta ningún acto oficial presidencial que procurara derogar esas normativas. Además, en los sistemas de la Corte Suprema de Justicia solo aparecen dos acciones de inconstitucionalidad contra esos decretos, ambos presentados por el Colegio de Geólogos de Costa Rica y no por el Poder Ejecutivo.

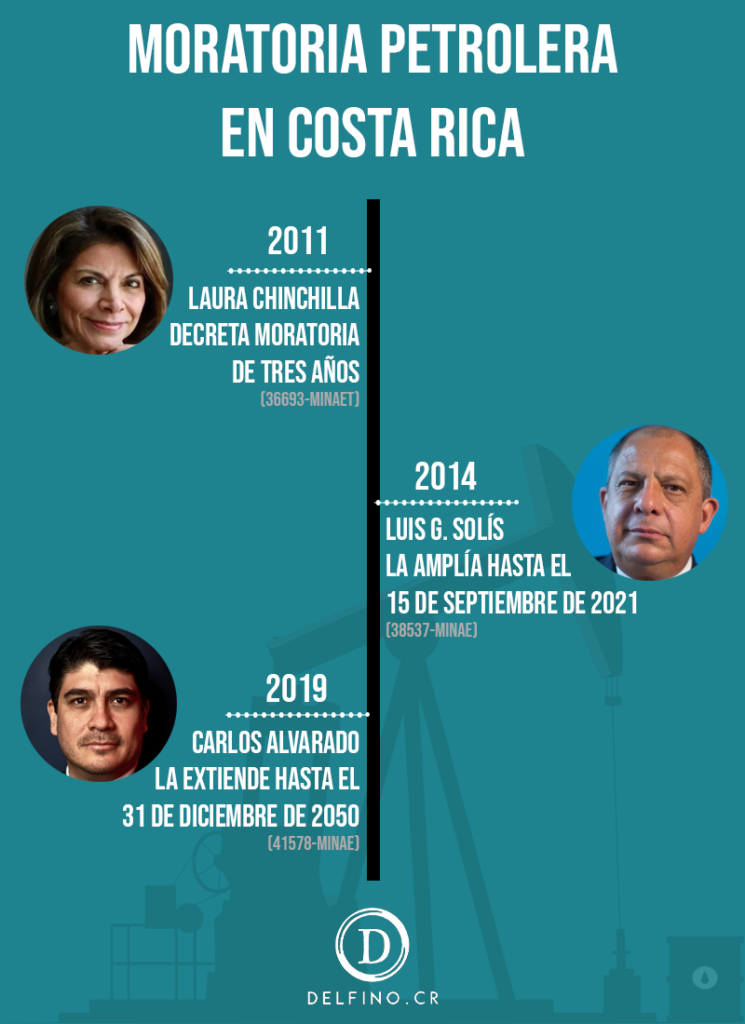

El 1 de agosto de 2011, la entonces presidenta Laura Chinchilla Miranda firmó el decreto ejecutivo 36693-MINAET declarando una moratoria nacional por un plazo de tres años "para la actividad que tenga el propósito de desarrollar la explotación de los depósitos de petróleo en el territorio nacional".

El 25 de julio de 2014, el entonces presidente Luis Guillermo Solís Rivera extendió esa moratoria hasta el 15 de septiembre de 2021, y amplió la moratoria a los territorios marinos. Más tarde, el 29 de noviembre de 2016 Solís emitió un nuevo decreto "convalidando" el emitido por Chinchilla al señalar que la versión de su antecesora tenía un "vicio de forma" al carecer de estudios técnicos que lo justificaran, por lo que con su decreto (40038-MINAE) se solucionaba ese inconveniente.

Para sostener la moratoria, Solís citó que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 fijaba dentro de sus objetivos estratégicos fomentar acciones frente al cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico, procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad humana y la competitividad del país; así como suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que asegure el suministro óptimo y continuo de electricidad y combustible promoviendo el uso eficiente de energía para mantener y mejorar la competitividad del país.

Asimismo, citó que el Séptimo Plan de Energía 2015-2030 aspiraba a introducir cambios en el Sistema Eléctrico Nacional, particularmente disminuyendo la factura petrolera, y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, pues el sector energía era responsable del 80% de la emisión total de gases de efecto invernadero del país.

Finalmente, Solís citó la ratificación y aprobación por parte de Costa Rica del Acuerdo de París de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual establece por objeto reforzar todo esfuerzo mundial por mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales.

El 25 de febrero de 2019, el entonces presidente Carlos Alvarado Quesada extendió la moratoria petrolera hasta el 31 de diciembre de 2050 mediante el decreto ejecutivo 41.578, citando como sustento el Plan de Descarbonización 2018-2050 en el que Costa Rica declaró su aspiración de ser una economía moderna, verde, libre de emisiones, resiliente e inclusiva.

El principio de no regresión ambiental tiene sustento en el derecho internacional

Contrario a la afirmación de Chaves de que la Sala Constitucional se "inventó" el principio de no regresión ambiental, este tiene sustento en el derecho internacional acogido por Costa Rica.

Ese principio fue acuñado por el académico y jurista francés Michel Prieur, quien señaló que al modificarse o derogarse una norma que protege el medio ambiente para reducir su grado de protección, se le estaría imponiendo a las generaciones futuras un medio ambiente más degradado a través de una norma jurídica con contenido regresivo, conducta que estaría en discordancia con el principio de equidad intergeneracional.

Adicionalmente, el principio de no regresión ambiental tiene como sustento instrumentos de derecho internacional ambiental que se denominan como "soft law", pues no requieren el trámite ordinario de los tratados internacionales para incorporarse a los ordenamientos jurídicos de los países, tales como múltiples declaraciones suscritas por los Estados en conferencias climáticas o ambientales, o resoluciones de organismos internacionales en los que el país está incluido y participa.

En la primera acción de inconstitucionalidad contra la moratoria, fue la propia Procuraduría General de la República la que recomendó a la Sala no anular el decreto señalando las obligaciones de Costa Rica en virtud del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos, así como las distintas Conferencias de Partes (COP), para establecer acciones que eviten el aumento del calentamiento global, iniciadas en el año 1995.

En la segunda acción de inconstitucionalidad, la Sala retomó la argumentación que emitió su integración cuatro años antes al rechazar el primer recurso, sumando a su razonamiento la entonces reciente aprobación de la Ley 9405 mediante la cual la Asamblea Legislativa ratificó el "Acuerdo de París sobre cambio Climático".

Aunque no establece prohibición alguna a los Estados partes para la eventual exploración o explotación del petróleo, sí regula un compromiso nacional para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y adicionalmente recoge el compromiso de cada uno de los Estados en el esfuerzo general para una reducción mundial de tales emisiones”.

Adicionalmente, Costa Rica tiene ratificados los Convenios de Basilea y Helsinki, los cuales contienen cláusulas que establecen la superioridad de la norma más favorable al ambiente (principio pro natura); al tiempo que el Convenio de Diversidad Biológica (ratificado en 1994) y su protocolo de Cartagena expresamente disponen su supremacía.

En igual sentido, la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los países de América (ratificada en 1966), prohíbe alterar los límites de los parques nacionales y enajenar parte alguna de ellos a menos de que sea por una acción legislativa.

Adicionalmente, el Tratado de Libre Comercio que Costa Rica firmó con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) prohíbe a los Estados dejar de aplicar efectivamente su legislación ambiental después de la fecha de entrada en vigor de ese tratado.

En ese mismo tratado, en su artículo 17.2.2 y con el fin de evitar el "dumping ambiental", establece que los países firmantes no deben promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en su legislación ambiental interna.

En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una manera que debilite o reduzca la protección otorgada por aquella legislación, como una forma de incentivar el comercio con otra Parte, o como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una inversión en su territorio".

Aunque durante el trámite de ese TLC varios diputados de la Asamblea Legislativa y hasta la Defensoría de los Habitantes cuestionaron esas disposiciones, la Sala IV las avaló al constatar que eran garantías ambientales que en nada contradecían el precepto contenido en el artículo 50 de la Constitución Política.

El principio también encuentra sustento en el artículo 28 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1793, en el cual se estableció que "una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras", tal y como lo señaló el jurista francés Prieur.

A ellos se unen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas, y la propia Convención Americana de Derechos Humanos que recogen el principio de progresividad en materia de derechos humanos, siendo el derecho al ambiente uno consagrado en la Constitución Política costarricense.

La Sala Constitucional incorporó el principio de no regresión ambiental en su jurisprudencia a partir del año 2001, mediante la sentencia 3825.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó en su opinión consultiva OC-32/25 "Emergencia climática y derechos humanos" que "la regresividad en materia ambiental puede constituir una violación a la obligación de desarrollo progresivo si no es justificada de forma adecuada, con relación a la mejor ciencia disponible y a criterios razonables de proporcionalidad y necesidad".

La Corte subraya que los Estados no sólo deben abstenerse de actuar en forma que cause un daño ambiental significativo, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas para garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas. Estas medidas deben ser compatibles con la mejor ciencia disponible y reconocer el valor de los saberes tradicionales, locales e indígenas. Asimismo, deben estar orientadas por el principio de no regresividad y asegurar la plena vigencia de los derechos de procedimiento".