La operación más grande en la historia de Río de Janeiro dejó 121 muertos. Las fuerzas del Estado contra las fuerzas del crimen. Pero lo más inquietante no fue el saldo, sino la lógica: ya no hablamos de delincuencia, sino de poder.

Lo ocurrido el 28 de octubre —una masacre a plena luz del día en una ciudad que se prepara para recibir la COP30— fue solo la evidencia más brutal de un fenómeno que avanza en silencio por toda América Latina: el crimen organizado se ha convertido en un actor político.

El analista Daniel Zovatto lo resumió sin eufemismos: “El crimen organizado ya no es un fenómeno delictivo, sino político: controla territorios, dicta normas, imparte justicia y recauda impuestos”. En varias regiones del continente, los grupos criminales no desafían al Estado: lo sustituyen.

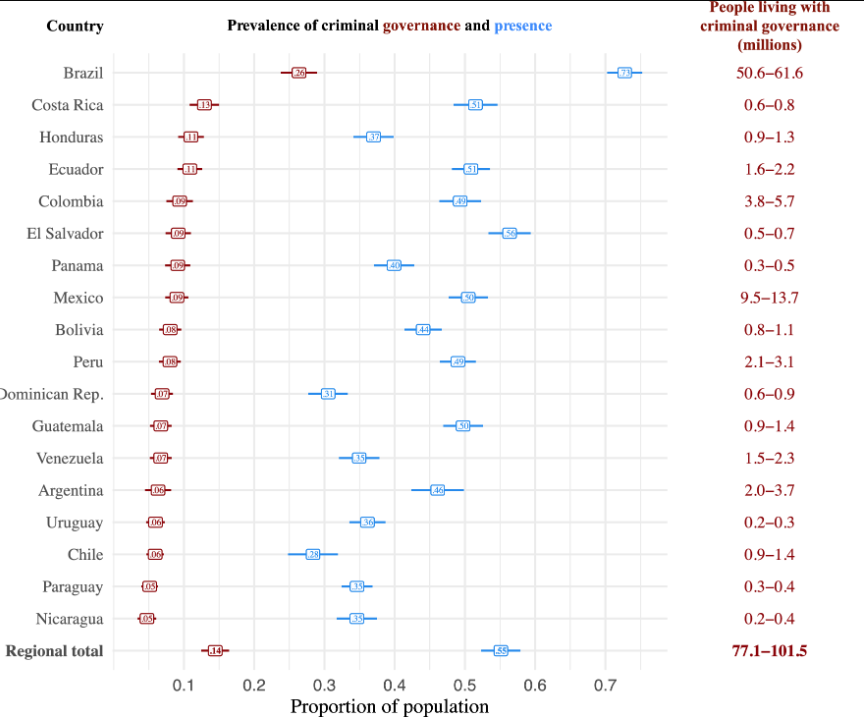

Un estudio reciente, Criminal Governance in Latin America: Prevalence and Correlates (Uribe, Lessing, Schouela y Stecher, 2025), confirma esa tendencia. Según sus hallazgos, una de cada cuatro localidades latinoamericanas muestra signos de gobernanza criminal: estructuras paralelas que administran justicia, cobran “impuestos” o imponen reglas de convivencia. Costa Rica aparece como el segundo país con mayor prevalencia de gobernanza criminal en toda la región, solo por detrás de Brasil. Los autores atribuyen el dato a la rápida escalada de homicidios de 2023 y advierten que incluso los Estados con alta capacidad institucional —como el nuestro— ya muestran formas sustantivas de control criminal en zonas donde el Estado retrocede y la autoridad se privatiza de facto.

La negación como política

El presidente Rodrigo Chaves lleva más de un año ensayando un mismo argumento: que la violencia no es tan grave como parece, que los narcos se matan entre ellos, que el país sigue siendo “muy pacífico”.

El 20 de agosto dijo que “el desastre en seguridad pública no es tan grande como lo quieren poner”. El 3 de septiembre insistió: “No me arrepiento (...). No es tan grave. Tenemos tres homicidios menos, ¿nos va a cambiar el mundo?”. El 15 de octubre, en Fox News, le bajó el tono de nuevo al asunto, lo calificó de “una serie de malentendidos” y aseguró que “la mayoría de las personas (...) no tienen que temer la inseguridad”.

La normalización del espanto no se decreta: se cultiva con pequeñas negaciones y grandes excusas.

Mientras tanto, los datos del OIJ son categóricos: 2022, 2023 y 2024 han sido los tres años más violentos en la historia del país, con un promedio de 860 homicidios anuales. Pero el presidente no se da por aludido. Prefiere culpar a la Sala III, al Congreso o al Ministerio Público. Y en ese reflejo de desplazamiento se resume toda una filosofía de gobierno: si la realidad incomoda, se redefine.

La gestión de la negación

Negar la violencia no la detiene, pero sí la administra. Bajo la lógica de Zapote, el Estado costarricense ha reducido su capacidad de respuesta a la mínima expresión.

- Decomisos a la baja: mientras los homicidios alcanzaban cifras récord, los decomisos de cocaína cayeron al nivel más bajo en una década (18.878 kilos hasta julio de 2025).

- Desmantelamiento operativo: traslados y cierres que debilitaron Guardia Costera y PCD; zonas costeras sin control efectivo y caída cercana al 50% en resultados de Guardacostas en 2025.

- Presupuesto mínimo: Seguridad Pública en 2,1% del gasto del Gobierno Central (2023) y 3,8% para el Poder Judicial (2024).

- Promesas empolvadas: escáneres donados por EE. UU. meses en bodega; atrasos en Caldera y Japdeva.

- Vetos clave: ampliación de horarios de allanamiento y ley de capitales emergentes bloqueadas.

- Agenda retirada: el Ejecutivo sacó su propia agenda de seguridad de la Asamblea en 2023 y tardó años en concretar una política nacional, presionado por la Contraloría.

Zapote no está combatiendo al crimen: está dejándolo hacer.

El espejo latinoamericano y el espejo interno

La tragedia de Río, la transformación de El Salvador en vitrina punitiva y el desangre cotidiano de México y Ecuador forman parte de un mismo mapa: una región donde el Estado se repliega y la violencia se institucionaliza. América Latina registró en 2024 más de 120.000 homicidios, con una tasa que ronda los 20 por cada 100.000 habitantes, casi cuatro veces la media mundial.

La violencia ya no se mide solo en muertes, sino en territorios perdidos, comunidades silenciadas y democracias erosionadas.

En Costa Rica, el discurso oficial ha querido reducir la crisis a un pleito entre narcos. Pero cuando las balas cruzan escuelas, barrios y playas, ya no son solo “ellos” los que se matan entre sí. El miedo cotidiano —ese que el poder insiste en negar— es la verdadera forma de colonización criminal. Y cuando un Estado le dice a su gente que “no tema”, sin protegerla, lo que está haciendo es abandonarla con elegancia.

Un país no pierde su inocencia cuando descubre la violencia, sino cuando decide convivir con ella. Negar la bala no la desvía; solo la deja entrar sin resistencia. La violencia empieza cuando el Estado deja de ver. Y termina —si alguna vez termina— cuando la ciudadanía decide mirar.