Mientras escribo estas líneas desde mi casa, intento concentrarme entre el sonido lejano de un parlante que retumba desde alguna cuadra vecina. Es un escenario conocido para muchos de nosotros: el intento de disfrutar el propio espacio mientras el ruido ajeno se cuela por puertas, ventanas y paredes. Me vienen a la mente los versos de Ismael Serrano —“Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar…”— y me pregunto: ¿por qué cuesta tanto respetar el silencio del otro?

No es que la música esté mal. Todos disfrutamos de ella, y entiendo su poder para acompañarnos, sanarnos, incluso alegrarnos en momentos oscuros. Pero hay una diferencia enorme entre escuchar y imponer. El problema no es la música alta en sí, sino su uso sin consideración hacia quienes comparten el entorno. ¿Dónde termina el derecho al disfrute personal y comienza el deber de convivir?

Algunas personas, incluso sabiendo que incomodan, persisten. Como médica, me interesa entender por qué. A veces el volumen alto refleja una necesidad emocional: el ruido tapa la angustia, nos hace sentir acompañados, nos da una sensación de poder. En otros casos, es una manera de marcar territorio, de demostrar que uno “existe” aunque el mundo lo ignore. Y en algunos contextos, simplemente es costumbre: hay comunidades donde el bullicio es sinónimo de vida y celebración.

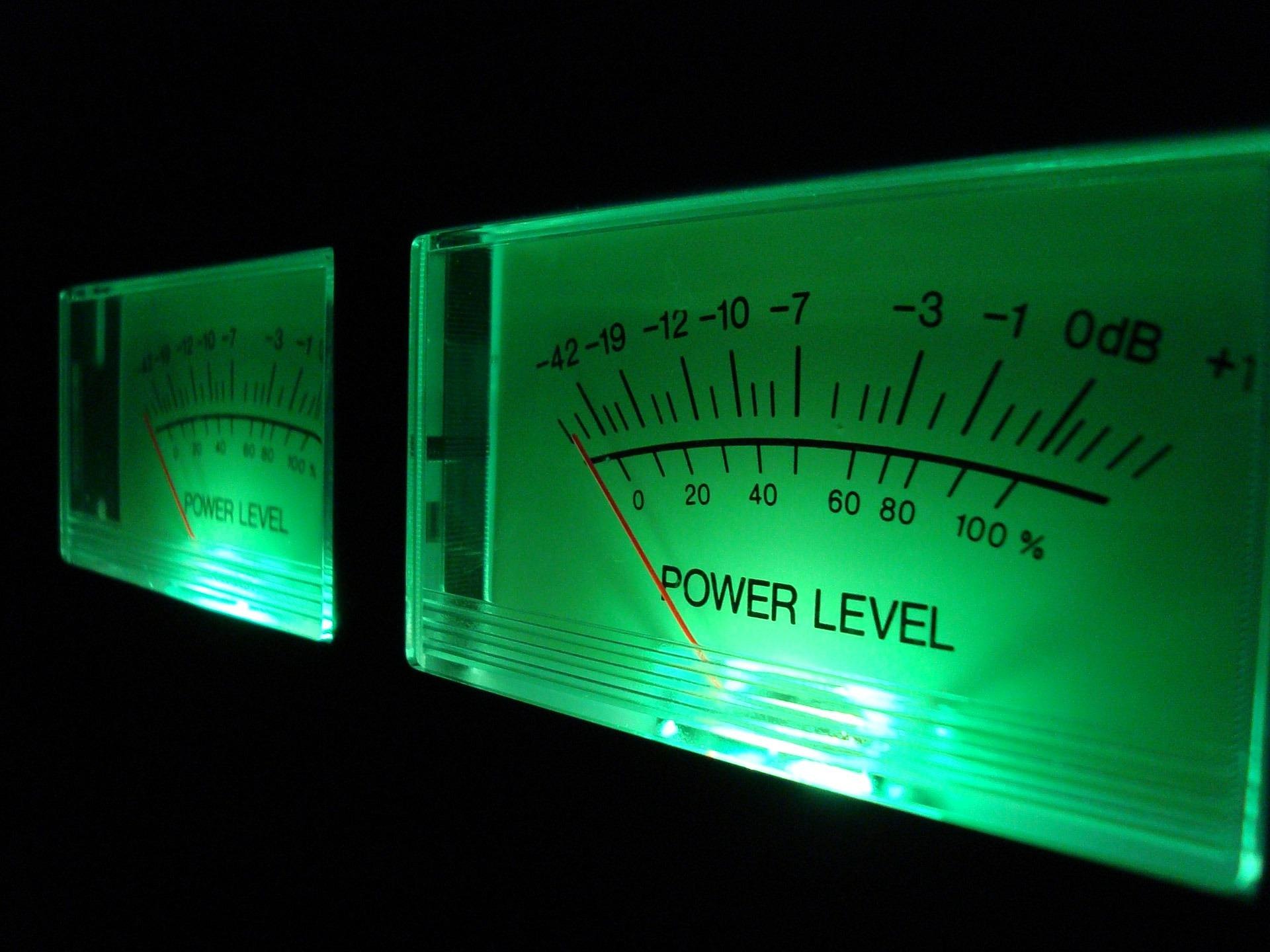

No se trata de juzgar, pero sí de buscar equilibrio. Porque el ruido constante —y especialmente el que invade nuestro hogar— no es inocuo. La ciencia lo ha demostrado: la exposición prolongada a ruidos fuertes se asocia con trastornos del sueño, hipertensión, estrés crónico, ansiedad y menor rendimiento cognitivo. Los niños y personas mayores son los más vulnerables.

Costa Rica ya ha dado pasos importantes. Con el Decreto Ejecutivo Nº 44486‑S (julio de 2024), se regulan los niveles máximos de ruido permitidos según la zona. En zonas residenciales, el límite es de 65 dB durante el día y 40 dB en la noche. El Ministerio de Salud tiene la facultad de actuar ante denuncias, y algunas municipalidades han comenzado a equiparse con tecnología para fiscalizar.

Pero la ley, por sí sola, no basta. Lo sé porque lo he vivido como vecina: llamar a las autoridades a veces genera más tensión. En Alajuelita, un grupo de vecinos tuvo que recurrir incluso a la Sala Constitucional para detener un bar clandestino que generaba música tan intensa que vibraban las ventanas a cuadras de distancia. Se dieron enfrentamientos, agresiones y un desgaste emocional que no debería ser necesario para defender el derecho a descansar.

¿Qué hacemos entonces? Necesitamos más diálogo, más empatía. Campañas que informen, sí, pero también que conecten emocionalmente con quienes generan el ruido. Espacios públicos para liberar energía sin invadir hogares. Y acuerdos vecinales que nos recuerden que todos habitamos un mismo entorno.

Disfrutar no debe ser a costa de otro. Callar el ruido no es censura: es escucha. Y como canta Serrano, quizá si bajáramos el volumen, podríamos volver a hablar. Y si hablamos, podríamos, por fin, escucharnos.